L'esperto risponde

venerdì 6 Giugno, 2025

Referendum dell’8 e del 9 giugno, le ragioni del «sì» e del «no» spiegate dal giurista Riccardo Salomone

di Tommaso Di Giannantonio

Il professore di diritto del lavoro avvisa: «Gli effetti di alcuni quesiti saranno limitati. L'impatto più alto arriverà da quello sulla cittadinanza»

Con il «sì» si vota a favore, con il «no», invece, contro. Domenica 8 e lunedì 9 giugno gli elettori saranno chiamati alle urne per cinque referendum abrogativi, che chiedono l’annullamento totale o parziale di una legge. Ma cosa prevedono i quesiti? Ne parliamo con Riccardo Salomone, professore del Diritto del lavoro dell’Università di Trento e presidente dell’Agenzia del lavoro della Provincia.

Partiamo dal primo quesito sui licenziamenti illegittimi (scheda verde). Si chiede l’abrogazione del decreto legislativo 23 del 2015 (tra i provvedimenti del Jobs Act), che disciplina le tutele in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle aziende con più di 15 addetti. Cosa prevede?

«Il referendum vorrebbe eliminare integralmente un testo di legge che tratta diversi aspetti legati al licenziamento. Questo produce effetti non voluti nemmeno da chi promuove la consultazione (la Cgil, ndr), perché verrebbero meno anche altri profili. Eliminando il decreto si tornerebbe all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970, che però è stato già modificato dalla legge Fornero del 2012. Di fatto non si chiede di tornare agli anni gloriosi dello Statuto, dove la reintegrazione era la massima forma di sicurezza del lavoratore, ma si chiede di tornare indietro di tre anni. E la legge Fornero non è molto diversa dalla riforma del 2015. È stata data un’enfasi eccessiva a tale quesito: il ritorno al 2012 è trascurabile dal punto di vista degli effetti».

Cosa cambierebbe se vincesse il sì?

«La legge del 2015 limita la reintegrazione dei lavoratori licenziati a casi eccezionalissimi (come la discriminazione), mentre quella del 2012 la limitava a casi eccezionali, prevedendo qualche ipotesi in più. Dunque, se vincesse il sì, si restituirebbe un po’ di protezione in più alle persone licenziate, ma si agirebbe su casi davvero marginali: fortunatamente, su più anni, non si va oltre le poche decine di casi».

Può farci un esempio di questi casi marginali?

«Uno dei casi può essere quello di una persona che arriva in ritardo e viene licenziata dal lavoro per natura di adempimento. Ma sono casi estremi che non si verificano. Le imprese al margine, quelle predatorie, non vanno su queste sottigliezze: scompaiono e si spostano in un altro contesto. Sono sottigliezze rilevanti per i giuristi, non per risolvere i problemi del lavoro».

Il secondo quesito riguarda l’indennizzo in caso di licenziamento (scheda arancione). Si chiede l’abrogazione delle norme che fissano un tetto di 6 mensilità per l’indennizzo destinato ai lavoratori delle piccole imprese (fino a 15 addetti) e di 14 mensilità per chi lavora nelle imprese con massimo 60 addetti. Cosa cambierebbe?

«Quel tetto era stato introdotto come limite massimo ragionevole in rapporto alle dimensioni dell’impresa. Di fatto, però, la legge attuale è tagliata con l’accetta: la piccola impresa può essere una gelateria con due dipendenti che fa fatica, ma può essere anche una startup con un grande capitale. Il mondo è cambiato. Il referendum chiede di togliere questo tetto e di lasciare discrezionalità al giudice, che valuterebbe, caso per caso, il giusto risarcimento. È un’arma molto potente, ma io ho fiducia nei nostri giudici. Capisco l’idea dei promotori del referendum. Ma anche questo secondo quesito – come è già avvenuto diverse volte per la legge del primo quesito – è sottoposto a un giudizio di costituzionalità, che dovrebbe essere risolto entro l’estate. È importante chiedere un parere al popolo, ma è un quesito destinato a essere superato dalla giurisprudenza».

Il terzo quesito è sui contratti a termine (scheda grigia). Si chiede l’abrogazione di una norma del decreto legislativo 81 del 2015 (tra i provvedimenti del Jobs Act), al fine di introdurre l’obbligo di causale anche nei contratti a termine inferiori a 12 mesi.

«La proposta è quella di rendere leggermente più rigido il modello del contratto a termine e lasciare ai sindacati nazionali il potere di decidere ciò che giustifica la temporaneità del rapporto. Ma la precarietà sta altrove. Il contratto a termine non è quello più precario, anzi, tra i contratti flessibili, è il più protetto. Ad esempio, il contratto di somministrazione, utilizzato in settori come la metalmeccanica, anche in Trentino, è peggiore. La precarietà è molto più diffusa anche nei lavori a chiamata, applicati nei settori dei servizi, della ristorazione e del commercio. Il referendum non risolve il problema della precarietà, ma eliminerebbe un po’ di libertà tra imprenditori e lavoratori, che invece è giusto mantenere. Qui mi sento di prendere una posizione chiara per il no».

Il quarto quesito riguarda la sicurezza sul lavoro (scheda rossa). Si chiede l’abrogazione di una norma del decreto legislativo 81 del 2008, che esclude la responsabilità in solido in caso di infortunio del lavoratore dell’azienda appaltatrice o subappaltatrice.

«Si tratta di un quesito importante perché negli appalti si annidano le peggiori forme di sfruttamento delle persone. Gli appalti, sia pubblici che privati, sono una forma di deresponsabilizzazione dei datori di lavoro. Il quesito interviene sul danno differenziale, cioè il risarcimento che il lavoratore può richiedere al datore di lavoro, in aggiunta a quanto versato dall’Inail. Se vincesse il sì, in caso di infortunio, la responsabilità sarebbe di tutta la filiera degli appalti, compreso il committente. Un principio sacrosanto».

Infine il quinto quesito sulla cittadinanza (scheda gialla), che chiede l’abrogazione di una norma della legge 91 del 1992 al fine di dimezzare il periodo di residenza legale necessario ai cittadini extra-comunitari per richiedere la cittadinanza italiana.

«Si tratta del quesito più importante e di impatto. Mi sento di partecipare con spinta a questo referendum. È giusto dare la possibilità di beneficiare dei grandi vantaggi e dei grandi oneri della cittadinanza alle persone che vengono da fuori e che decidono di vivere nel nostro Paese, pagando le tasse e dimostrando di conoscere la lingua italiana e di avere un determinato reddito. Soprattutto in un mondo in cui il fenomeno delle migrazioni è diffuso a livello globale e soprattutto in un Paese come l’Italia, segnato da una forte denatalità e dall’invecchiamento della popolazione. Dico “sì” per ragioni socio-economiche: chi paga le pensioni di domani? chi fa i lavori che gli italiani non vogliono più fare? chi dà valore alle nostre imprese?».

L'intervista

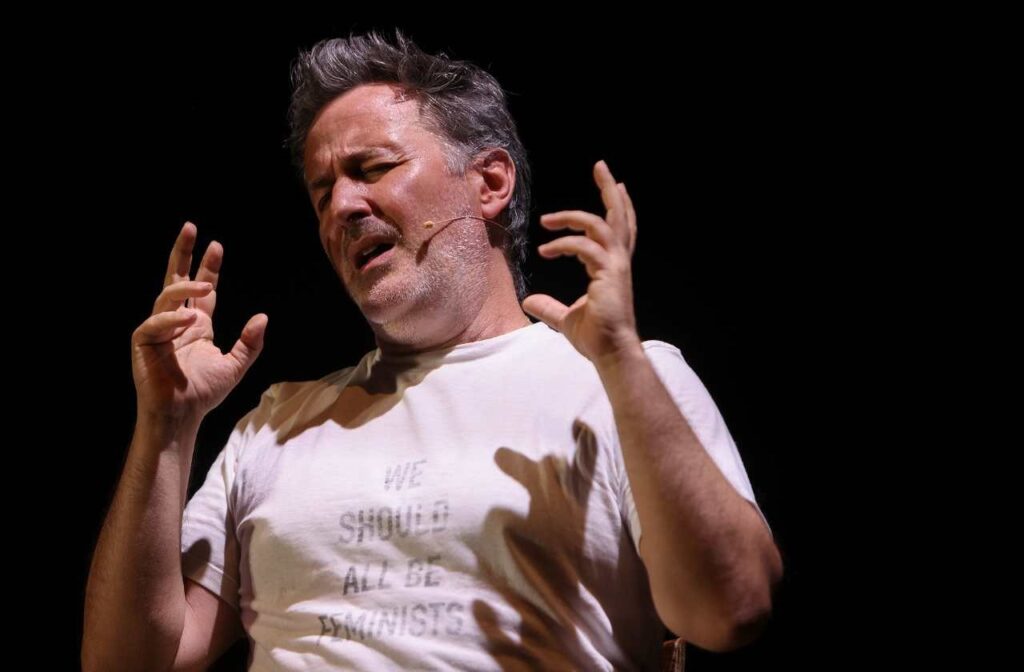

Davide Enia riporta in scena «Italia-Brasile 3 a 2»: memoria, teatro e quella «coscienza collettiva felice» che oggi ci manca

di Jacopo Tomasi

Al teatro Zandonai di Rovereto lo spettacolo che consacrò l’attore e drammaturgo palermitano: tra calcio, lutti, identità e rito collettivo. «Sarà una festa per tutti»

L'inchiesta

L'amore al tempo delle App, la docente di Social media: «Piattaforme frequentate soprattutto da uomini. L’essere scelti gratifica»

di Andrea Manfrini

L'esperta analizza il fenomeno crescente delle relazioni mediate dalla rete. «È importante sapere che tipo di relazione si cerca e comunicarlo»

In primo piano

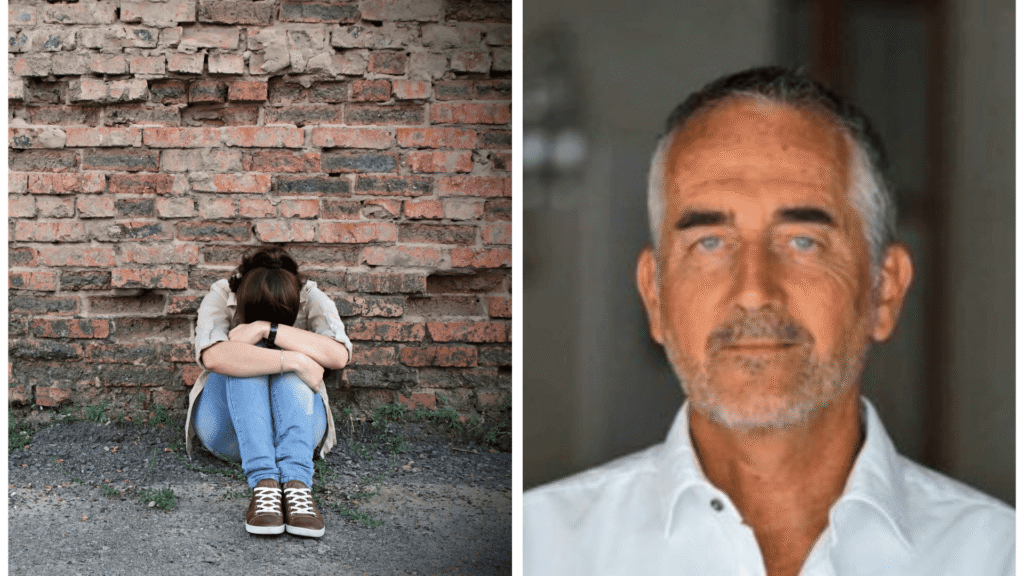

In Trentino gli utenti psichiatrici sono aumentati del 70% in vent'anni. Il primario Claudio Agostini: «Siamo davanti a un fenomeno epocale»

di Donatello Baldo

Il direttore Dipartimento transmurale di Salute mentale dell’Asuit: «Non vediamo più solo persone che presentano sintomi da manuale. C'è un disagio diffuso»