Cambiamento climatico

domenica 9 Novembre, 2025

Pesticidi, metalli pesanti e microplastiche nei ghiacciai Presena e Lares

di Veronica Antoniazzi

Le scoperte dei ricercatori del Muse. Allarme anche per il torrente Noce: trovati residui di farmaci e fragranze sintetiche

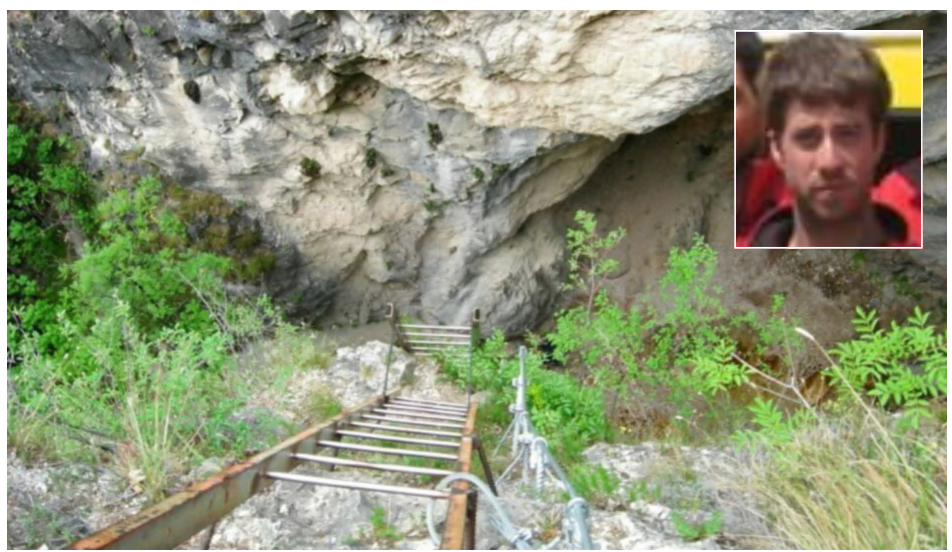

L’idrobiologo del Muse Riccardo Sbarberi ha accompagnato il pubblico di Nago in un viaggio dentro i ghiacciai alpini, mostrando come la loro composizione chimica sia la chiave per rilevare le tracce dell’attività antropica passata e presente.

«Il ghiacciaio – ha affermato il ricercatore – è un archivio naturale: conserva tutto quello che c’era nell’atmosfera. Ora che si scioglie, quell’archivio si apre e ci restituisce la nostra storia, ossia quello che abbiamo immesso nell’atmosfera». È da questo dato di fatto che è partita la conferenza «I ghiacciai raccontano. Cambiamenti tra passato e futuro. Contaminanti e plastiche nei ghiacciai», organizzata dall’Associazione Sos Altissimo di Nago nell’ambito del ciclo «Dialoghi sul ghiaccio». Una serie di conferenze pensate per fare divulgazione scientifica e sensibilizzare i cittadini alle tematiche ambientali.

Sbarberi ha esordito spiegando come materiali altamente inquinanti e nocivi possano finire nei nostri ghiacciai, apparentemente così puri e incontaminati. Il percorso – ha chiarito – è duplice: da un lato il vento e gli aerosol atmosferici trasportano le particelle emesse in pianura o dalle attività industriali fino alle alte quote; dall’altro la neve e la pioggia le depositano direttamente sulla superficie ghiacciata. Strato dopo strato, la neve si compatta e ingloba ciò che trasporta, trasformando il ghiaccio in un archivio chimico del tempo. Con il processo di scioglimento dei ghiacciai, però, quel patrimonio si libera: le sostanze intrappolate tornano nell’ambiente e nei corsi d’acqua, diventando una nuova fonte di contaminazione e un pericolo per diversi microrganismi.

In Trentino, le ricerche del Muse si concentrano su tre siti chiave, che rappresentano epoche e fonti di inquinamento diverse. Sul ghiacciaio Presena, al Passo del Tonale, e sul vicino ghiacciaio Lares, nel gruppo Adamello-Presanella, sono stati trovati i contaminanti antropici «classici». Tra questi figurano i pesticidi impiegati nel settore agricolo, gli idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) derivanti da combustioni industriali, dal traffico veicolare, dal riscaldamento domestico e dalla combustione di sigarette, e i metalli pesanti (come piombo, rame e zinco) provenienti anche dai residui bellici della Prima guerra mondiale, ora liberati dal ghiaccio in scioglimento. In questi siti si trovano, inoltre, microplastiche riconducibili ai tessuti tecnici e sportivi usati da escursionisti e sciatori: fibre di poliestere e nylon che il vento solleva e deposita in quota.

Diverso il quadro emergente dal caso del torrente Noce, dove si è invece riscontrata la presenza dei cosiddetti contaminanti «emergenti», sostanze di uso quotidiano che solo recentemente sono divenute oggetto di studio: residui di farmaci (come ibuprofene e antibiotici), additivi alimentari, dolcificanti artificiali (come il sucralosio) e fragranze sintetiche provenienti da cosmetici e detergenti.

Gli effetti di questi contaminanti – vecchi o nuovi che siano – sono molteplici: mortalità diretta oppure tossicità cronica, alterazioni genetiche, ormonali ed endocrine per alcuni organismi acquatici, nonché processi di bioaccumulo e biomagnificazione lungo la catena alimentare. Il bioaccumulo è l’accumulo progressivo di sostanze tossiche nei tessuti di un organismo, mentre la biomagnificazione consiste nell’aumento della loro concentrazione man mano che si sale nei livelli trofici: i predatori accumulano le sostanze presenti nelle prede, amplificandone gli effetti. Come illustrato da Sbarberi, siamo di fronte a un meccanismo che, partendo dai ghiacciai e dai loro corsi d’acqua, può arrivare fino agli ecosistemi di valle e, infine, all’uomo. Un caso emblematico è quello degli antibiotici: le loro molecole, solo in parte metabolizzate dal corpo umano, vengono eliminate con le acque reflue e raggiungono i depuratori, che però non riescono a trattarle completamente. Queste sostanze finiscono così nei fiumi e nei torrenti, dove favoriscono la selezione di batteri resistenti ai farmaci.

Il ricercatore non ha mancato, tuttavia, di sottolineare anche cambiamenti e segnali incoraggianti. Negli ultimi decenni, grazie alle politiche ambientali della Ue, le emissioni di molti inquinanti storici sono diminuite drasticamente. Sebbene le direttive europee abbiano vietato o limitato centinaia di sostanze considerate tossiche o cancerogene, spingendo agricoltura e industria verso alternative meno insalubri e più sostenibili, resta comunque aperta la sfida dei contaminanti emergenti e delle microplastiche, rispetto ai quali la ricerca è ancora in corso e il lavoro di regolamentazione solo all’inizio. La conferenza si è chiusa con un messaggio chiaro: i ghiacciai non sono solo sentinelle del cambiamento climatico, ma anche specchi del nostro modo di abitare il pianeta. E ciò che raccontano oggi deve essere interpretato come un invito urgente a perseguire politiche sempre meno impattanti.

Cucina italiana e riconoscimento Unesco: «Patrimonio culturale o racconto da marketing?»

di Tommaso Martini

L'opinione di Slow Food: Il riconoscimento può diventare una svolta o ridursi a folclore. Tra filiere in crisi, perdita di saperi e prezzi iniqui, la sfida è trasformare i valori evocati dall’Unesco in politiche concrete ed educazione alimentare diffusa.