La storia

venerdì 31 Ottobre, 2025

Pasolini, l’eredità intellettuale del poeta cinquant’anni dopo: libri, convegni e nuove indagini su un delitto ancora irrisolto

di Paolo Morando

Un delitto brutale, il cui colpevole per la giustizia italiana è il «ragazzo di vita» Pino Pelosi (scomparso nel 2017), il quale però ritrattò successivamente più volte

Domenica prossima saranno cinquant’anni: mezzo secolo senza Pier Paolo Pasolini, ucciso in circostanze mai chiarite nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975 all’Idroscalo di Ostia.

Un delitto brutale, il cui colpevole per la giustizia italiana è il «ragazzo di vita» Pino Pelosi (scomparso nel 2017), il quale però ritrattò successivamente più volte – anche in maniera contraddittoria – la confessione che lo aveva portato in carcere, parlando della presenza di più persone.

E rinfocolando così i dubbi che fin dal primo momento riguardarono il massacro del poeta: d’altra parte, la stessa sentenza che in primo grado aveva condannato Pelosi profilava la partecipazione di più complici.

È un elemento che ritorna anche nello sviluppo più recente della vicenda giudiziaria, che risale a solo due anni fa, quando la Procura di Roma ha rigettato l’istanza di riapertura dell’indagine, con cui si chiedeva di accertare a chi appartenessero i tre Dna individuati dai carabinieri del Ris nel 2010 sulla scena del crimine.

La richiesta era stata avanzata dall’avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco e di Giovanni Giovannetti, fotografo, editore e saggista, quest’ultimo tra i maggiori studiosi di Pasolini.

Ogni anniversario, a maggior ragione questo, è spunto per iniziative editoriali ad ampio raggio. In questi giorni di avvicinamento al cinquantesimo, infatti, un po’ tutte le testate si stanno occupando di Pier Paolo Pasolini.

Mentre sul versante editoriale le ristampe delle sue opere sono già partite. E con esse, anche nuovi libri.

Sono tre quelli appena usciti: per Mimesis, La lunga notte dell’Idroscalo. Il delitto Pasolini di Daniele Piccione, consigliere parlamentare del Senato della Repubblica e già capo dell’Ufficio di segreteria della Commissione parlamentare d’inchiesta antimafia, con una prefazione d’eccezione firmata dall’attore Fabrizio Gifuni.

Per Castelvecchi, ecco invece Che cos’è questo golpe. Pasolini nell’Italia delle stragi e del ricatto politico, di Andrea Speranzoni, avvocato dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna, con prefazione di Paolo Mondani, giornalista di Report.

Inoltre, primo arrivato per Ponte alle Grazie, Pasolini: ordine eseguito della giornalista romana Simona Zecchi, ed è questo il suo terzo libro sul caso.

Trasparente è il riferimento a Pasolini anche in un romanzo pubblicato in questi giorni, fin dalla copertina (che ne riporta un disegno del volto, a sormontare una foto del treno Italicus dopo il tremendo attentato dell’agosto 1974): si tratta di Le ceneri della repubblica. Un romanzo italiano del giornalista bresciano Pino Casamassima, prolifico autore di volumi soprattutto sulle Brigate Rosse e gli anni Settanta, ma non solo.

Anche il titolo riecheggia una celebre raccolta di poesie pasoliniane, Le ceneri di Gramsci (1957): proprio nel testo che dà il titolo alla raccolta, il poeta si immagina a colloquio con la tomba di Antonio Gramsci, dichiarando la propria posizione di intellettuale irregolare attratto da una vita proletaria / a te anteriore, è per me religione / la sua allegria, non la millenaria / sua lotta: la sua natura, non la sua / coscienza.

L’espressione è dunque quella di un desiderio di identificazione con il proletariato, ma anche della consapevolezza del poeta di non farne parte.

Stilare oggi un bilancio dell’immensa opera di Pasolini (romanzi, saggi, poesie, articoli giornalistici, film, sceneggiature, documentari, testi teatrali) è impresa qui impossibile.

Così come della sua eredità culturale e politica, a cui peraltro ultimamente sembra volersi rifare anche la destra: quella stessa destra che per decenni, quando il poeta era in vita, lo aveva violentemente avversato.

E l’avverbio non è metaforico.

L’ultimo film di Pasolini, Salò o le 120 giornate di Sodoma, uscì nelle sale solo dopo la sua morte: una pellicola disperata e disturbante nella sua rappresentazione della profanazione dell’individuo da parte del potere fascista, che per due anni la censura bloccò.

E proprio nella cittadina bresciana di Salò, sul lago di Garda, che fu la «capitale» della Repubblica sociale mussoliniana, domenica 2 novembre (nel giorno del cinquantenario della sua uccisione) si terrà un convegno intitolato “Da Salò a Salò. 50 anni senza Pier Paolo Pasolini”.

Nella sala dei Provveditori del Comune, più relatori, a partire dalle 9 e per l’intera mattinata, si confronteranno sui tanti aspetti dell’opera pasoliniana e della sua stessa vita e morte.

Senza l’ambizione di riproporne la complessità e l’interezza, ma fornendo spunti di riflessione per un dialogo e uno studio che nessuna ricorrenza può esaurire.

L’iniziativa è promossa proprio da Casamassima, che a Salò è di casa.

Dopo i saluti istituzionali del vicesindaco e assessore alla cultura Alberto Comini, i lavori saranno introdotti e moderati da Albano Morandi, artista e regista del progetto Meccaniche della Meraviglia.

Il primo intervento, alle 9.30, sarà proprio di Casamassima (Una bandiera gialla chiamata Pasolini), seguiranno Simona Zecchi (Chi, come, quando, dove, perché) e Giusy Capone (blogger e studiosa del profilo letterario di Pasolini: Dagli Argonauti a Petrolio, fra classicità e contemporaneità).

A seguire, a partire dalle 11, due relatori trentini.

Il primo firma questo articolo: giornalista de il T e saggista, autore di una biografia di Eugenio Cefis che “incrocia” il sorprendente interesse di Pasolini, negli ultimi mesi della sua vita, per l’allora presidente di Montedison (e prima ancora dell’Eni).

Il suo intervento, partendo dal controverso rapporto tra Pasolini e il capitalismo, si intitola Una ossessione chiamata Cefis.

Dopo di lui, Luca Dal Bosco, presidente di FilmWork Trento, società di produzione specializzata in film documentari d’arte, architettura, storia, cultura: sarà lui a occuparsi di Pasolini e il cinema, in Salò e la deriva del potere.

Spiega Dal Bosco:

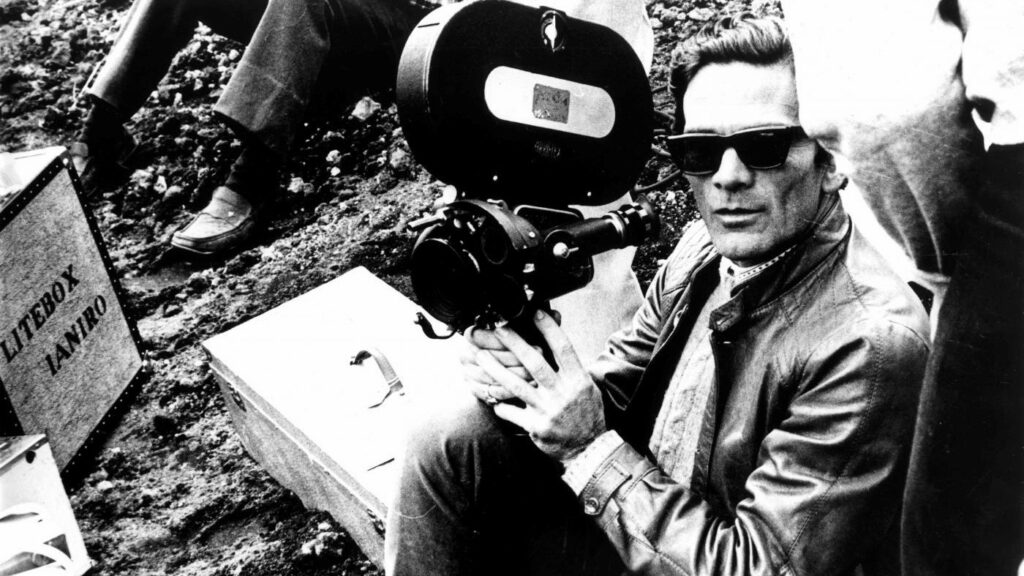

«Pasolini è stato un grande regista? Dipende da cosa intendiamo con “grande”. Se pensiamo alla regia come maestria tecnica, probabilmente no. Molti suoi film sono grezzi, statici, recitati in modo approssimativo.

Ma se pensiamo alla regia come gesto intellettuale, come visione del mondo, allora Pasolini è stato un gigante.

Il suo cinema non ci chiede di essere amato, ma compreso. Non ci vuole spettatori, ma testimoni. È un cinema che fa pensare, che disturba, che lascia ferite.

E proprio per questo è un cinema che resta. In un’epoca in cui tutto tende all’intrattenimento, al piacere immediato, alla leggerezza, Pasolini ci ricorda che il cinema può essere anche fatica, conflitto e rifiuto.

E che proprio in questo rifiuto si gioca la sua forza. Non è un cinema per tutti, ma per chi vuole ancora usare lo sguardo come strumento di conoscenza».

Alle 12 interverrà Giovanni Giovannetti, con Un corsaro nell’Italia del dopo Boom: studioso di Pasolini (oltre che di Cefis), con la sua casa editrice Effigie ha ripubblicato tra l’altro Questo è Cefis, il misterioso volume del 1971 di autore apocrifo (Giorgio Steimetz, nome dietro cui si nascondeva il giornalista Luigi Castoldi) che venne utilizzato da Pasolini in ampi passaggi del proprio incompiuto Petrolio.

Pochi mesi fa Giovannetti ha dato alle stampe anche Pasolini giornalista. Vita e morte di un cottimista della pagina, eccezionale opera sull’attività pubblicistica di PPP, che presenterà tra l’altro giovedì 6 novembre alla libreria Arcadia di Rovereto.

Chiuderà i lavori il professor Marzio Manenti, docente di storia e filosofia, che ha approfondito la poetica di Pasolini e che nel suo intervento utilizzerà alcune letture tratte dalle sue opere: la relazione, Hanno ucciso un poeta, è ispirata al grido di Moravia nella sua improvvisata orazione funebre tenuta a poche ore dall’omicidio.