L'intervista

domenica 14 Settembre, 2025

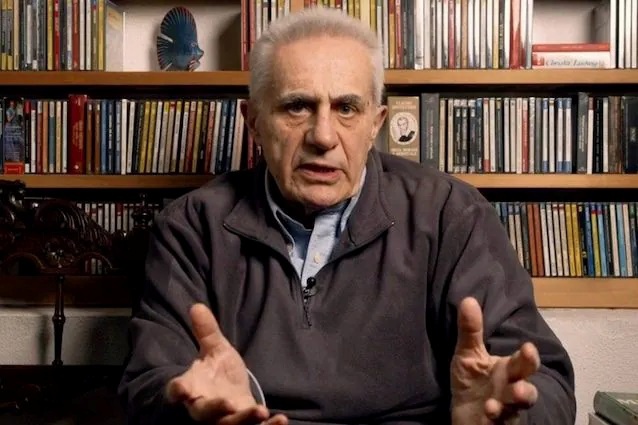

Orsi, Genovesi (Ispra): «Pacobace, il documento oggi può essere aggiornato. E sul lupo serve un piano di gestione»

di Simone Casciano

L'esperto apre alla richiesta del Consiglio provinciale di rinnovare il documento

Il Pacobace è un valido strumento di gestione dell’orso sulle Alpi ma che, dopo 15 anni di onorato servizio, può essere giusto decidere di aggiornare, con l’obiettivo di introdurre al suo interno nuove tecniche sviluppate nel frattempo. Questo il parere di Piero Genovesi, responsabile fauna di Ispra, il braccio tecnico del Ministero dell’ambiente. L’esperto quindi apre alla richiesta arrivata dal Consiglio provinciale, che con una mozione ha chiesto l’aggiornamento del documento di gestione.

Genovesi pensa che sia tempo di aggiornare il Pacobace?

«Il Pacobace ha ormai più di 15 anni, quindi sì: un aggiornamento può essere utile. In questi anni abbiamo raccolto una mole di informazioni enorme che può portare a revisioni importanti. Una prima modifica è già stata fatta sulla tabella dei comportamenti e delle relative azioni, che resta uno strumento fondamentale. Ora può essere utile un aggiornamento a patto però di partire da un’analisi oggettiva sugli orsi, valutare le misure messe in campo e capire come ritararle»,

Quali aspetti del Pacobace mostrano i loro anni?

«Il Pacobace ha retto molto bene: lo utilizziamo ancora per analizzare i comportamenti degli animali e per indicare le azioni da intraprendere. Non sostituisce comunque gli strumenti decisionali che spettano alle amministrazioni: per gli esemplari pericolosi le opzioni restano osservazione, captivazione o abbattimento. Però, col tempo, sono emerse nuove strategie che meriterebbero più attenzione, come la dissuasione con proiettili di gomma, magari da inserire nel documento».

Com’è nato il Pacobace, e come funzionerebbe oggi un eventuale aggiornamento?

«Il Pacobace non è definito da una norma esplicita. I primi piani di gestione – ad esempio quello sul lupo del 2002 – erano semplici testi ministeriali. Il Pacobace invece seguì un percorso più strutturato: Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli lo approvarono con strumenti diversi (delibere, provvedimenti, iter autorizzativi), coinvolgendo tutte le amministrazioni interessate. Successivamente, per altri piani di gestione, si è scelto l’iter della Conferenza Stato-Regioni, molto più lungo e complesso, che obbliga a coinvolgere anche regioni non direttamente interessate. A mio avviso, si potrebbe riprendere la strada iniziale, estendendola al Piemonte che nel frattempo ha adottato il Pacobace: quindi approvazione del ministero, parere di Ispra e poi ratifica da parte delle Regioni».

Come fu realizzato il documento e da chi?

«Io coordinai la parte tecnico-scientifica su mandato del ministero, ma il documento fu scritto e condiviso con le Regioni, attraverso un percorso di audizioni con numerosi stakeholder. La stesura si basò soprattutto sull’esperienza maturata in Trentino nei primi dieci anni di gestione dell’orso. Non riguardava solo la tabella dei comportamenti e delle azioni conseguenti, ma anche aspetti come prevenzione, comunicazione e limitazione dei danni. Elementi che rimangono di primaria importanza e da sviluppare».

Cambiando argomento, è arrivato il via libera per lo spray anti-orso per il corpo forestale e la protezione civile. Che ne pensa?

«In più occasioni ci siamo espressi a sostegno del suo utilizzo: i dati dal Nord America dimostrano che può ridurre i rischi. Analizzando i casi avvenuti in Trentino, credo che sarebbero pochi quelli in cui lo spray sarebbe risultato davvero utile, ma resta comunque uno strumento che può abbassare il rischio di aggressione. Le perplessità non riguardano l’efficacia tecnica, quanto piuttosto il rischio di un uso improprio se fosse facilmente commercializzabile, considerata la sua potenza ben superiore a quella di altri spray».

Questa è stata l’estate del lupo con le prime rimozioni. Ci sono però esperti che dicono che gli abbattimenti rischiano di non ridurre le predazioni, che ne pensa?

«Le valutazioni si fanno caso per caso, sulla base della direttiva Habitat che è stata modificata a livello europeo, ma non ancora recepita in Italia. Noi verifichiamo tre condizioni: che ci sia stato un danno significativo, che le misure di prevenzione si siano dimostrate inefficaci e che la rimozione non metta a rischio lo stato di conservazione della specie. Dal Trentino sono arrivate due richieste: una è stata respinta. Anche nei pareri non contrari, come l’ultimo in Lessinia, abbiamo sempre sottolineato che l’efficacia della rimozione come forma di dissuasione è tutta da verificare e che serve un monitoraggio puntuale per capire i risultati. Non credo tanto alla “destrutturazione del branco”: la vera difficoltà è individuare l’esemplare realmente responsabile delle predazioni».

Cosa cambia con il declassamento? Serve un «Pacobace» del lupo?

«Mi aspetto a breve un abbassamento della protezione: è ormai un passaggio burocratico. Ma, di fatto, non avrà un impatto enorme perché continuerà a valere l’articolo 19 della legge 157, che per qualunque intervento sulla fauna prevede di verificare il danno e mettere in priorità prevenzione e dissuasione rispetto alla rimozione. La vera differenza sarà procedurale: molte regioni non dovranno più chiedere l’autorizzazione al Ministero dell’Ambiente per rimozioni o catture, né per l’uso di proiettili di gomma. Trentino e Alto Adige, ad esempio, già oggi chiedono solo il parere di Ispra. Altra novità: non si procederà più solo caso per caso, ma sarà possibile programmare un piano annuale di interventi, su cui Ispra esprimerà un parere. È evidente che servirebbe un piano nazionale di indirizzo tecnico, lo ha chiesto anche l’Unione europea: senza uno strumento condiviso, ogni intervento rischia di essere estemporaneo. Ma il piano è fermo da dieci anni in Conferenza Stato-Regioni, dove serve l’unanimità e questo è un ostacolo quasi insormontabile».

Ma si potrà utilizzare gli abbattimenti per controllare i numeri?

«Al momento serve molta cautela, e questo si riflette nei nostri protocolli. Anche quando il lupo scenderà di protezione a livello europeo, abbiamo spiegato che non potrà comunque scendere sotto certe soglie. Per questo abbiamo proposto una soglia molto prudente, tra il 3 e il 5% della popolazione regionale, come ha fatto la Francia: lì sono partiti da quella quota per arrivare, gradualmente, al 20%. Quest’anno, ad esempio, il tetto massimo era di 160 abbattimenti, ma ne è stato eseguito solo uno, anche per difficoltà operative delle regioni. Va poi chiarito un punto: abbassare la densità dei lupi non significa automaticamente ridurre i danni. Dal punto di vista tecnico è molto più efficace intervenire nelle aree di criticità, dove si registrano predazioni, piuttosto che abbattere esemplari a caso per “abbassare i numeri”. La prevenzione rimane essenziale: la Svizzera, che non è vincolata dalla Direttiva Habitat, è un esempio chiaro, perché nonostante gli abbattimenti massicci si trova comunque costretta a investire nella prevenzione, segno che quella resta la strada più efficace».

In queste soglie vanno conteggiati anche i lupi morti per mano dell’uomo o quelli sono già stati contati nel calcolo?

«Nel calcolo teniamo conto sia della mortalità naturale, sia di quella causata dall’uomo, come bracconaggio e investimenti stradali. È proprio per questo che abbiamo proposto soglie di grande cautela: sappiamo bene che il bracconaggio è un problema diffuso in tutta Italia, incluso il Trentino. In teoria i lupi uccisi illegalmente andrebbero sottratti dal tetto massimo di abbattimenti, ma poiché è molto difficile avere dati certi, adottiamo soglie già di per sé più contenute, per compensare questo margine di incertezza».

Alto Garda

Morì dopo essere caduta dalla finestra, in Corte d’assise l'audio che accusa il compagno: avevano litigato il giorno prima

di Redazione

In aula il perito romeno che ha tradotto la traccia raccolta dalle telecamere di video sorveglianza: per la procura è stato femminicidio, non un suicidio