Il racconto

mercoledì 26 Novembre, 2025

La Cop30 non ha raggiunto tutti gli obiettivi, ma ha creato nuove alleanze significative: ecco cosa ci ha insegnato Belém

di Annika Zamboni

Il resoconto dalla conferenza e ciò che resta

Sono tornata da Belém con tre parole in testa: connessioni, diversità, dialogo. Sono quelle che meglio descrivono la mia esperienza alla Cop30, vissuta insieme alla delegazione trentina, tra padiglioni affollati, incontri inaspettati e una città che ti mette davanti, senza filtri, alle contraddizioni del nostro tempo. Facevo parte di un piccolo gruppo di giovani, studentesse e giovani professionisti, selezionate dall’associazione Viração&Jangada nell’ambito del progetto «Racconta il clima alla COP30». Il nostro ruolo ufficiale era quello di observer: seguire i negoziati, partecipare ai side events, raccogliere storie e restituirle attraverso interviste, video per i social e articoli. In pratica, essere un ponte tra ciò che accade dentro e fuori la Cop e chi, a casa, di queste Conferenze vede solo qualche titolo polemico o qualche post indignato.

Fin dai primi giorni mi ha colpito una cosa: alla Cop, tutti hanno una voce. Non è come nei grandi vertici internazionali, come il G7 o il G20, dove a parlare sono sempre gli stessi Paesi. A Belém ho visto sedersi allo stesso tavolo rappresentanti di Stati che normalmente restano ai margini: piccole isole minacciate dall’innalzamento dei mari, Paesi africani in prima linea nella crisi climatica, comunità indigene che difendono la foresta per sopravvivenza. In un periodo di forti tensioni geopolitiche, vedere questo sforzo di multilateralismo è stato un segnale importante: il dialogo non è semplice, ma esiste ancora.

Le giornate scorrevano tra negoziati ufficiali e incontri informali nei corridoi. Ho ascoltato una ragazza del Sud Sudan raccontare della guerra nel suo Paese e di come la crisi climatica aggravi conflitti già in corso. In autobus ho parlato con una lobbista dell’Angola venuta alla COP per cercare investimenti in petrolio e gas: una conversazione che riassume benissimo la complessità della cosiddetta «transizione giusta», che deve tenere insieme sviluppo, diritti e riduzione delle emissioni. Io personalmente ho seguito molto il filone dei business sostenibili: è stato interessante vedere come, a livello globale, il dibattito su imprese, finanza e clima stia avanzando, mentre l’Europa sembra in una fase di frenata e ripensamento.

Una delle esperienze più forti è stato il contatto con i popoli indigeni. Li ho visti nei panel, nei momenti di confronto e, soprattutto, nelle proteste, come durante la marcia globale per il clima. Mi ha colpito la loro unità: culture, lingue e territori diversi, ma un messaggio comune molto chiaro: difendere la terra, l’acqua e la foresta significa difendere la vita di tutti. La loro presenza alla COP non è simbolica: è politica, concreta, spesso scomoda.

Ma per capire davvero cosa significa parlare di clima a Belém non basta restare nei padiglioni della Conferenza. La città stessa è una lezione a cielo aperto. Belém è molto diversa dal Trentino: più della metà degli abitanti vive in favelas, la povertà è evidente, la percezione di insicurezza è alta, i rifiuti fanno parte del paesaggio urbano. Camminando lì, mi sono resa conto di quanto spesso diamo per scontato il luogo in cui viviamo: il nostro “posto felice” non è la norma nel mondo.

La visita alle favelas è stata l’emozione più intensa del viaggio. Abbiamo visto case senza servizi igienici, costruite ai margini della città, le acque reflue scaricate direttamente nella baia e, proprio lì vicino, il progetto di una nuova discarica. È stato impossibile non collegare tutto questo alla crisi climatica: chi vive in condizioni di povertà estrema è anche chi subisce di più gli impatti ambientali, senza aver contribuito in modo significativo alle cause del problema. In quei momenti ho capito con chiarezza quanto clima e diritti umani siano interconnessi.

Dal punto di vista negoziale, la Cop30 non ha raggiunto tutti gli obiettivi sperati: la transizione dai combustibili fossili non è stata approvata come molti auspicavano. Eppure, anche qui, la storia non è solo quella dei mancati risultati. Si sono create nuove alleanze, tra cui quella proposta dalla ministra della Colombia per un gruppo di Paesi pronti ad andare avanti comunque sulla strada dell’uscita dai fossili. Non è la soluzione definitiva, ma è un segnale: il consenso totale è difficile, ma alcuni sono pronti a fare un passo in più.

Cosa mi porto a casa da tutto questo? La consapevolezza di non dare nulla per scontato: né i diritti, né il benessere, né il luogo in cui vivo. Poi, l’idea che il negoziato climatico è complesso, lento, pieno di compromessi, ma necessario. E soprattutto la certezza che la Cop non è inutile: è uno dei pochi spazi rimasti dove il mondo prova ancora a parlarsi su temi che, visto il panorama geopolitico attuale, sono sempre più messi in secondo piano.

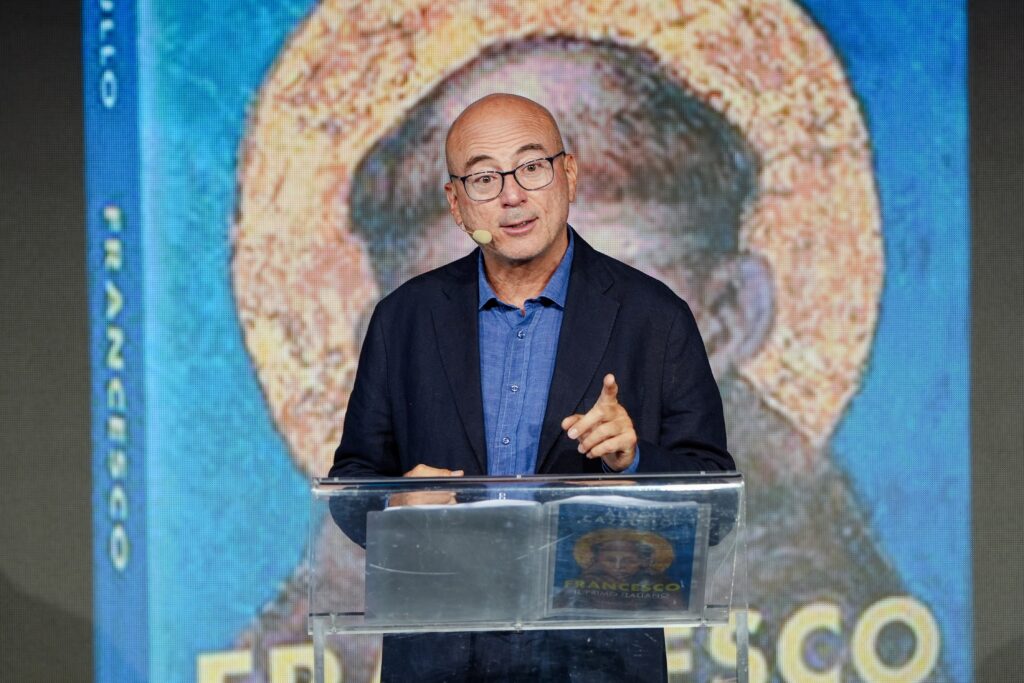

La conferenza sul clima

Cop30 di Belém: Elisa Calliari, la negoziatrice trentina che lavora dietro le quinte per il futuro del clima

di Annika Zamboni

Cittadina di Volano e ricercatrice climatica, guida i negoziati italiani su perdite e danni durante la conferenza Onu, tra diplomazia, compromessi e ore di lavoro serrate

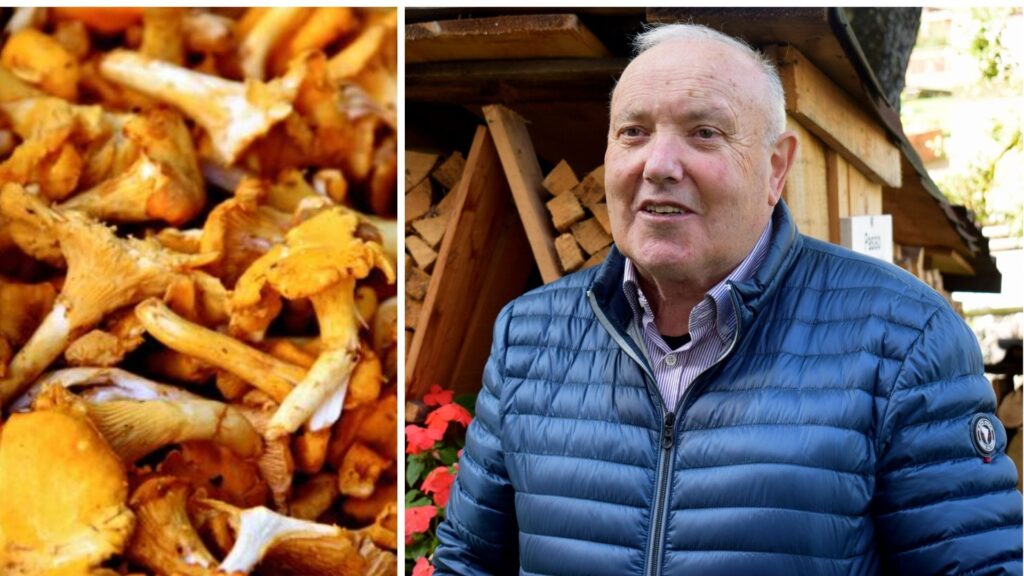

Terra Madre

La montagna chiede ascolto e il Trentino apre il cantiere «2050» per ripensare territori e comunità

di Tommaso Martini

Dalla critica al modello isotropico di Farinelli ai tavoli partecipativi di Slow Food: un viaggio nelle Terre Alte che rivendicano diritti, voce e nuove visioni per il futuro