l'intervista

sabato 12 Luglio, 2025

Italiani si nasce o si diventa? Kaabour: «L’italianità è un insieme di valori e certamente non di tratti somatici»

di Sara Alouani

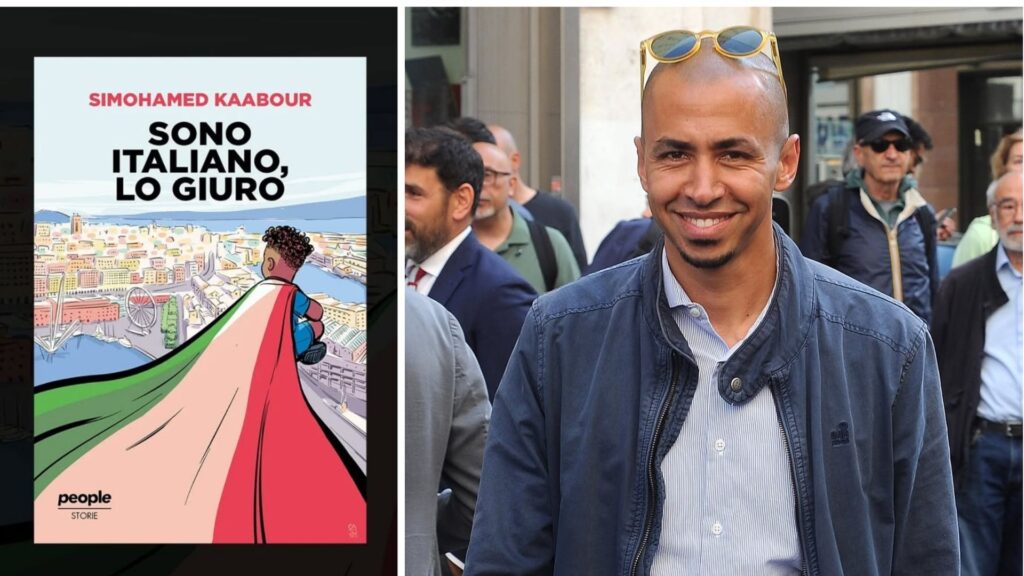

Docente di lingua e cultura araba e consigliere comunale di Genova ha pubblicato il romanzo autobiografico «Sono italiano, lo giuro»

Italiani si nasce o si diventa? Per Simohamed Kaabour, classe 1981, questa domanda trova più risposte. Per il consigliere comunale di Genova (al suo secondo mandato) e docente di lingua araba al liceo internazionale Deledda «l’italianità è un insieme di valori e certamente non di tratti somatici». È un’esperienza, quella del diventare italiano, che Kaabour ha provato sulla propria pelle e che ha deciso di mettere nero su bianco pubblicando l’autobiografia «Sono italiano, lo giuro» (edizioni People 2025). Un romanzo di formazione che, secondo l’autore, nato in Marocco ma cresciuto nel capoluogo ligure, diventa «un manifesto per ribadire che l’italianità è qualcosa che fiorisce laddove trova degli spiriti fertili e soprattutto trova il giusto contesto dove fiorire».

Perché ha deciso di scrivere questo libro autobiografico?

«Tutto nasce da un’esigenza che ho sentito sempre più forte, cioè, quella di rendere esplicita alle persone che non hanno un background migratorio la possibilità di comprendere meglio la complessità della condizione di chi ha un’origine straniera. E soprattutto di chi, crescendo in un altro contesto culturale, pur sentendosi parte integrante deve fare i conti con quella narrazione che lo tiene lontano dalla possibilità di essere rappresentativo dell’italianità. Oltre ad essere una sorta di rilettura del mio percorso personale che, chiaramente, si riflette anche in una trasformazione non solo mia personale ma anche del contesto in cui sono cresciuto è un manifesto per ribadire che l’italianità è qualcosa che fiorisce laddove trova degli spiriti fertili e soprattutto trova il giusto contesto dove fiorire».

Italiani si nasce o si diventa?

«Si può assolutamente nascere italiani così come si può diventare italiani e diventare genitori di futuri italiani che andranno a nascere in questo Paese. È una domanda che ha più risposte per il semplice fatto che l’italianità è un insieme di valori e certamente non di tratti somatici. Quindi, nel momento in cui ogni individuo diventa contribuente all’interno di una comunità ecco che anche lui diventa protagonista di uno sviluppo. E non si può far finita che questi cittadini non esistano, escludendoli o recludendoli in quell’espressione di stranieri per sempre o migranti per sempre».

Quali sono le nuove consapevolezze che l’hanno portata a costruire un’identità doppia, anche italiana?

«Dico sempre che questa consapevolezza l’ho raggiunta tardi. Nel mio percorso personale ci sono state tante avvisaglie, ma queste avvisaglie non hanno mai assunto grande spazio semplicemente perché sono stato fortunato: all’interno della scuola, all’interno del quartiere ho sempre trovato amici e amiche, vicini, docenti che mi hanno sempre trattato da persona alla pari degli altri. Crescendo, ho cominciato a fare i conti con le barriere amministrative: ricordo la classica gita di classe ed io che non parto perché non ho il passaporto come gli altri studenti. Poi, quando mi sono laureato, ho fatto domanda per insegnare a scuola e lì ho scoperto che non potevo insegnare perché non avevo la cittadinanza italiana nonostante avessi tutti i titoli di studio italiani».

C’è un momento che l’ha segnata?

«Ho colto appieno il mio essere arabo-italiano solo nel momento in cui ho vissuto un anno in Francia, perché solo lì la mia parte italiana era evidente e tutti i miei compagni francesi lo rimarcavano. Mentre in Italia ero il marocchino. Questa cosa per me fu scatenante».

Si parla troppo spesso superficialmente di integrazione, a me non piace, per diventare italiano bisogna parlare italiano, bisogna accettare la cultura in cui si vive. Lei che compromesso ha trovato?

«Intanto, quando si parla di compromesso in realtà non si tratta altro che di un equilibrio con se stessi e con gli altri nella sperimentazione della vita quotidiana. Nel mio libro racconto di scelte che sembrano banali ma non lo sono, ad esempio, alla festa di compleanno la torta contiene dell’alcol. La mangio o non la mangio? Oppure, conosco una ragazza e mi devo esporre facendo i conti, però, con haram non haram (lecito e non lecito, ndr). Poi è anche vero che in Italia manca il concetto di somma. Spesso si parla solo di sottrazione: per essere integrato o incluso devi rinunciare a una parte di te stesso. E io non credo assolutamente sia necessario. Non credo nell’autolesionismo soprattutto nelle menomazioni culturali che certamente non aiutano per nulla il processo di integrazione e inclusione. Ci deve essere il coinvolgimento di tutte le parti, cioè, nessuno impone niente, con l’unica cornice da rispettare che è quella normativa e dei valori istituzionali».

Lei insegna cultura araba ed educazione civica al liceo, cosa spiega ai suoi alunni?

«Al di là della classica didattica, il grande impegno è quello di sminare l’immaginario dei ragazzi attraverso due strumenti particolari: il fatto che io sia un docente per loro è già d’esempio. La seconda questione è proprio relativa, invece, al confronto, alla possibilità di far loro scoprire la letteratura, la cultura, gli elementi di somiglianza e a volte anche le contraddizioni di una cultura che poi sono le stesse di qualsiasi altra cultura più vicina a loro. Posso dire che nei ragazzi c’è molta più disponibilità e normalità nell’accettare la pluralità. Cosa che invece le istituzioni non capiscono».

Parliamo degli adulti: lei tiene dei corsi di formazione sulla cultura araba rivolti a operatori sanitari e forze dell’ordine. Perché è fondamentale un approccio di questo tipo in questi settori?

«Relazionarsi e formare una persona adulta con un’idea culturale più strutturata e con degli stereotipi positivi e negativi su altre culture necessita un lavoro diverso di informazione e decostruzione offrendo alle persone l’idea, che può sembrare banale, che il mondo è paese. Spiegare, quindi, che quei fatti, atteggiamenti negativi non possono essere etnicizzati e proposti come la lettura culturale dell’atteggiamento di un gruppo unico. Faccio un esempio: revocare la cittadinanza a una persona di origine straniera laddove compie atti contro la sicurezza pubblica non è più un giudizio sull’atto criminale ma diventa il giudizio sulla persona che si riflette su un intero popolo, un’intera comunità. Quindi, il lavoro che faccio è proprio quello di informazione e decostruzione che, però, deve avere la finalità di costruire politiche, policy e approcci che cerchino di rispondere senza fare di tutta l’erba un fascio».

Parlando con l’attivista Insaf Dimassi, abbiamo sollevato il problema della poca rappresentanza a livello istituzionale. Lei è consigliere comunale dal 2022: quali sono i suoi obiettivi?

«È vero che il numero dei consiglieri è ancora basso, ma ci sono due elementi secondo me su cui bisogna ragionare: da una parte il fatto che la politica non è ancora pronta per affidare ruoli decisionali e di impatto ai cittadini di origine straniera. Questo bisogna riconoscerlo e lo dico liberamente. Quindi c’è questo aspetto dell’impreparazione della politica al considerare il cittadino di origine straniera capace di affrontare tanti temi, non solo la questione migratoria. Perché la mia grande sfida è quella di sfuggire a questa gabbia per cui io sono rappresentativo solo dei cittadini migranti. Questo è un grande limite che noi dobbiamo evitare, perché se io non vengo schiacciato esclusivamente sul tema migratorio, non avrò mai l’occasione, intanto di essere percepito come rappresentativo dell’intera cittadinanza, e poi di capitalizzare le mie competenze e l’investimento fatto da parte della società su di me. II secondo grande tema è relativo alla partecipazione, perché possiamo dire che molte persone di origine straniera si sono integrate male e c’è molta distanza tra cittadinanza e istituzione. Il mio lavoro è anche quello di richiamare la cittadinanza di origine straniera ad assumere una consapevolezza per cui nel momento in cui sei cittadino italiano, devi cogliere questa opportunità e non schiacciarti sull’idea di aver liberato il permesso di soggiorno, perché in realtà non ci si libera. C’è l’impressione di essere liberi, ma la libertà si realizza nel momento in cui io sono protagonista anche nelle scelte, altrimenti rimarrò sempre come oggetto che subisce le decisioni di altri».

L'intervista

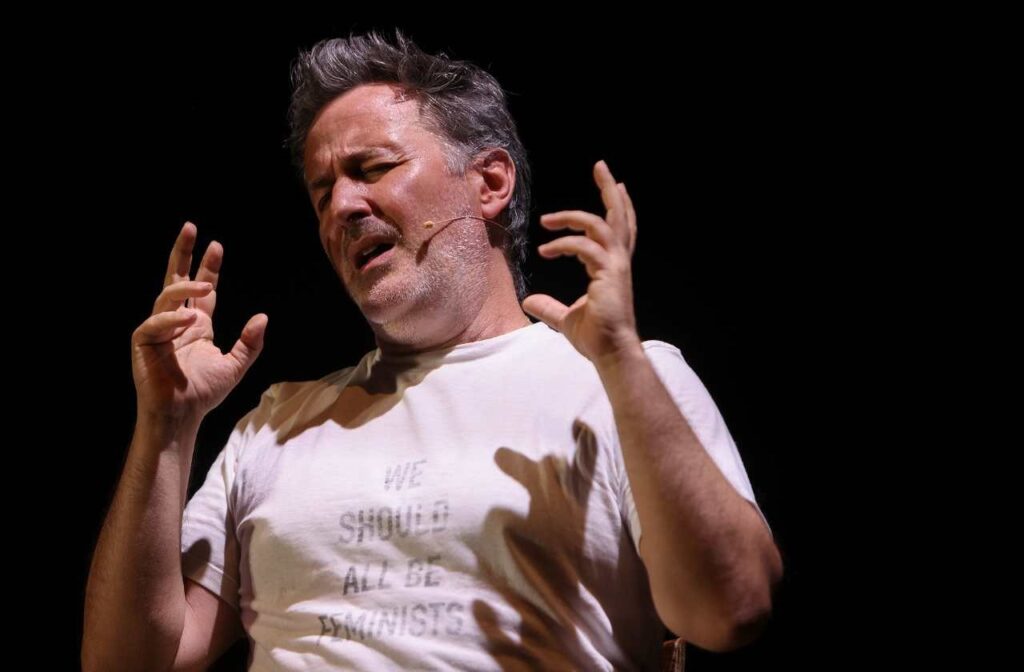

Davide Enia riporta in scena «Italia-Brasile 3 a 2»: memoria, teatro e quella «coscienza collettiva felice» che oggi ci manca

di Jacopo Tomasi

Al teatro Zandonai di Rovereto lo spettacolo che consacrò l’attore e drammaturgo palermitano: tra calcio, lutti, identità e rito collettivo. «Sarà una festa per tutti»