campi liberi

venerdì 11 Luglio, 2025

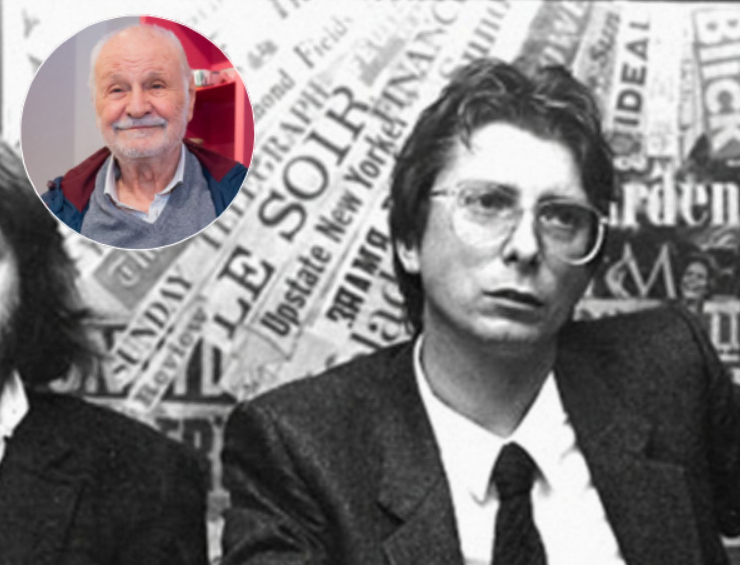

Goffredo Fofi ricorda Alex Langer: «Per lui un’ammirazione così grande che ne sono intimidito quando devo parlarne»

di Paolo Morando

A trent'anni dalla sua morte la pubblicazione del libro «Ciò che era giusto. Eredità e memoria di Alexander Langer»: « Un modello unico. Quando ci penso vado in crisi. Piansi tanto per lui»

Trent’anni senza Alex Langer. Morì suicida a neppure 50 anni, il 3 luglio 1995 vicino a Firenze, e talmente enorme è stato il suo breve passaggio in vita che anche il più lungo degli articoli di giornale non renderebbe giustizia alla sua testimonianza umana, prima ancora che politica e intellettuale. Un libro, uscito in questi giorni, cerca di farlo più efficacemente: si intitola «Ciò che era giusto. Eredità e memoria di Alexander Langer», lo pubblica Alphabeta e lo firma Goffredo Fofi, da decenni nome capitale della cultura del dissenso e della disobbedienza civile.

È un libro densissimo, perché offre la possibilità di tuffarsi in un percorso intellettuale straordinario come quello di Langer: docente, attivista, giornalista, europarlamentare, in Lotta Continua e nei Verdi, sul fronte altoatesino/sudtirolese come in quello dei tragici Balcani dei primi anni ’90 del secolo scorso. La traiettoria del suo inesauribile correre da una parte all’altra d’Italia e del mondo è bene illustrata da una puntuale biografia a cura della studiosa Claudia Bassan: e ripassare in rassegna le tante vite di Langer si conferma un’esperienza vertiginosa. Vi sono poi un’introduzione dello storico Giorgio Mezzalira, una selezione di scritti scelti dello stesso Langer, importanti contributi di Gad Lerner – con l’amico Alex nel movimento (e nel giornale) Lotta Continua – e del sociologo tedesco Peter Kammerer, infine un dialogo tra l’ex europarlamentare francese Daniel Cohn-Bendit (a lungo collega di Langer a Strasburgo) e il giornalista bolzanino Lucio Giudiceandrea.

«Langer mi mette in crisi»

Il testo di Fofi è quello centrale nel libro, a cui non a caso dà il titolo. E spiega l’autore al cronista: «Langer mi mette in crisi ogni volta, ne ho un ricordo talmente forte e un’ammirazione così grande che ne sono intimidito quando devo parlarne. Cosa che non mi succede anche con personaggi più famosi. Per noi tutti Langer è stato il simbolo di un’epoca. La nostra era una generazione che, messa alla prova della storia, ne è uscita sconfitta: in parte anche per colpa propria, perché non era all’altezza dei compiti che si era data. Ma anche perché il mondo intorno ha fatto quadrato per bloccarla e distruggerla. E non parlo solo dell’Italia: parlo di Malcolm X, Martin Luther King, Lumumba, Che Guevara. C’è stato un momento della storia del Novecento, dopo la seconda guerra mondiale e una ripresa lenta e faticosa, in cui sono emersi tanti modelli di lotta per un mondo migliore, proprio perché si usciva da una guerra mondiale terrificante con 60 milioni di morti».

Il primo incontro e Trenker

Fofi, che è del 1937 ed è noto soprattutto quale critico cinematografico (ma anche lui è uomo dalle mille vite), ripercorre nel libro la sua amicizia con Langer, nove anni più giovane. Ne scrive così: «Una delle prime volte che incontrai Alex, alla fine degli anni Sessanta a Milano, in occasione di una qualche manifestazione o riunione, gli chiesi se per caso avesse mai conosciuto il sudtirolese Luis Trenker, un tempo noto alpinista e attore, nonché regista cinematografico e probabilmente altro ancora». Ovviamente la risposta fu affermativa. Nella capitale i due approfondirono il rapporto, «quando insegnava in una scuola di periferia e frequentava la redazione di “Lotta continua”, e alcune volte ci demmo appuntamento all’alba a Campo de’ Fiori, sotto la statua di Giordano Bruno, per mettere a confronto, tra un caffè e l’altro, le nostre idee prima che lui corresse in borgata». Poi, a unirli, fu il comune amore per il giovane poeta sudtirolese Norbert Kaser. E dunque: «Alex era diventato per me un punto di riferimento politico fondamentale, uno dei pochi leader del movimento degli studenti, presto divisosi in gruppi e correnti molto ideologici, che davvero stimassi, con le cui analisi mi sentissi in sintonia».

«Il progetto di essere ponte»

Nel libro, Fofi ripercorre il senso dell’esistenza di Langer. Con parole come queste: «Alex Langer ha svolto una funzione di ponte in due direzioni prioritarie: quella di accostare popoli e fazioni, di attutirne lo scontro e di promuoverne l’incontro, e quella dell’apertura a un rapporto nuovo tra l’uomo e il suo ambiente naturale». E ancora, questo amaro passaggio: «Il progetto semplicissimo e immenso di far da ponte tra le parti in lotta, che ad Alex costò infine la vita, è fallito e continua a fallire in un mondo dove le incomprensioni permangono e prosperano gli odi, sollecitati dai diversi poteri e dal peso dei torti ricevuti e fatti, di una memoria di gruppo che, invece che rendere aperti, rende più chiusi alle ragioni degli altri. Poiché troppa memoria può uccidere alla pari della (nostra, italiana) assenza di memoria. E tuttavia il messaggio di Langer è stato fino all’ultimo chiaro: se anche c’è chi cade, chi non regge più il peso della storia e della solitudine, bisogna imparare dall’esperienza quel che se ne può ricavare, e andare avanti. Non perché “si spera” ma perché “si ama”: e la “carità” è allora il centro di tutto, come voleva san Paolo – più della speranza e più della fede».

«Modello straordinario»

Oggi, al telefono, Fofi ricorda così l’amico: «Alex era un modello straordinario, perché collegava in sé tante cose: il laicismo e una fede religiosa, il mondo tedesco e l’Italia, i protestanti e i cattolici – come don Milani – e gli atei. Era un elemento di congiunzione che attraversava l’epoca con una freschezza e un’intelligenza straordinarie. Gli scritti di Alex sono tutti ammirevoli per profondità e per libertà, ovviamente in un’epoca terribile: l’Italia delle stragi, quello che accadeva nell’ex Jugoslavia… tante cose tremende di cui è morto, oltre che forse anche per ragioni più private e personali, ma la sostanza è che abbiamo vissuto la sua morte come la fine di un’epoca e delle speranze di una generazione. Credo di non aver mai pianto tanto come ai funerali di Alex a San Miniato, perché mi rendevo conto – e non ero il solo – che era finita un’epoca: quella della nostra gioventù, dei nostri sogni e delle nostre speranze».

«Il vuoto della politica»

Quale testimonianza lascia oggi Langer? Fofi è duro: «Ci sono molte brave persone che in Italia fanno cose egregie: penso alla vasta rete del cosiddetto sociale. Sono però persone che fanno qualcosa che ha meno attinenza con la politica di quanto ne avessero le iniziative della generazione precedente, quella del ’68. Si limitano a coprire i vuoti lasciati dallo Stato, occupandosi di chi non ha: malati, disabili, immigrati, tante categorie. Ma si tratta di azioni che non incidono sulla politica. Sembrano anzi un rimedio che la politica si è data per evitare contestazioni. Allo Stato fa comodo che ci sia chi si occupa di tutto questo, perché lui ha rinunciato a farlo. E a guadagnarci è una borghesia che vive senza doversi preoccupare troppo dei movimenti sociali, mentre il nostro compito dovrebbe essere invece di farla preoccupare. Il vuoto maggiore del nostro tempo è il vuoto della politica. Continueremo ad andare avanti, così tra le beghe di partitini transitori più o meno accettanti lo stato delle cose».

Infine: quale effetto può fare leggere questo libro a un giovane che nulla sa di Alex Langer e della sua epoca? «Spero che lo sconvolga, così come noi eravamo sconvolti scoprendo Malcolm X o Che Guevara, oltre ai nostri morti della Resistenza, dei quali sentivamo il dovere di continuare l’impegno, di raccogliere le loro bandiere. Ma le bandiere della Resistenza sono state lasciate cadere molto presto dalla sinistra».