L'intervista

sabato 13 Settembre, 2025

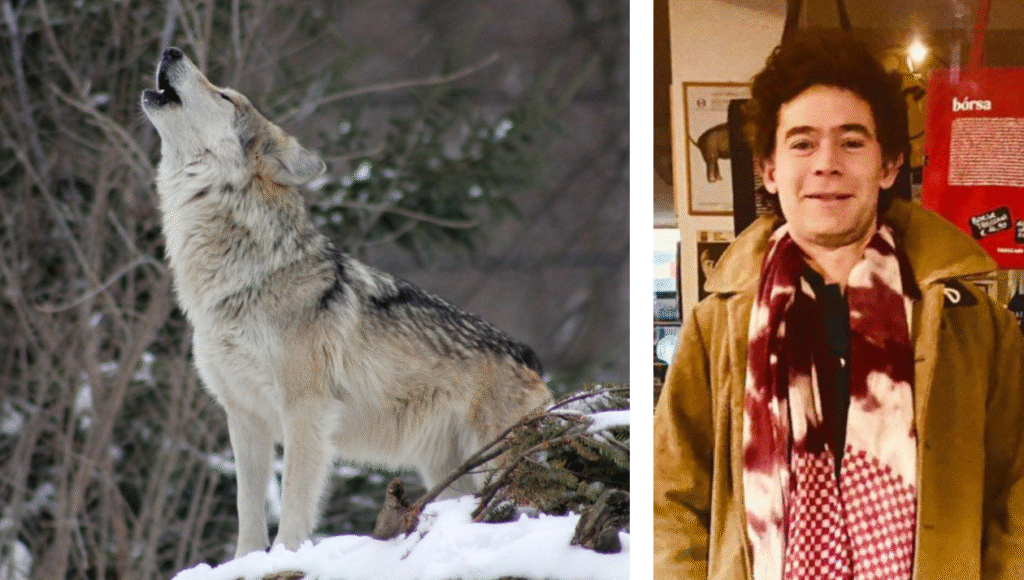

Elvira Mujčić: «I giovani hanno a che fare con un vocabolario bellico. La società civile si muove e manifesta, ma nel mondo nulla cambia»

di Paolo Morando

La scrittrice ospite di Poplar riflette sul tema dell'identità. «Da ogni esperienza usciamo cambiati. Sarebbe bello se potessimo essere tranquillamente legati a tante tradizioni e lingue, invece di doverci per forza definire»

«Io scrivo in italiano, che non è la mia lingua madre, ma quella che conosco meglio. Possono esserci anche due lingue madri. E questo forse è alla base di tutto ciò che scrivo: provare a stare sulla soglia fra tutte queste identità senza che per forza debbano essere esclusive». Per la scrittrice Elvira Mujčić il tema dell’identità è centrale perché, afferma, «da ogni esperienza usciamo cambiati. Io stessa ero una cittadina jugoslava, poi sono diventata bosniaca, poi sono venuta in Italia, ho l’accento del nord ma vivo a Roma da vent’anni, però per i romani sono semplicemente una nordica, neppure straniera. Tutte queste sono appartenenze che convivono dentro di me, non potrei neppure dire che una prevale sull’altra. E sarebbe bello se potessimo essere tranquillamente legati a tante tradizioni e lingue, invece di doverci per forza definire».

Arrivata adolescente in Italia da Srebrenica durante la guerra, con madre e fratellino (il padre è stato ucciso nel genocidio e il suo corpo non è mai stato trovato), Elvira Mujčić sarà domenica 14 settembre al Festival Poplar Cult a Piedicastello a Trento, alle 16.30 in un dialogo sulla scrittura con Sara Poma attorno al tema «Cosa siamo di fronte alla storia». Poi, per tre giorni, presenterà in regione il suo nuovo romanzo «La stagione che non c’era», appena uscito per Guanda: lunedì 15 a Trento, alle 18 alla libreria Due Punti, martedì 16 a Rovereto, alle 19.30 all’Arcadia, e mercoledì 20 a Bolzano, alle 18 alla Nuova Libreria Cappelli.

I suoi romanzi prendono spunto dalla guerra nell’ex Jugoslavia. Ma anche da ciò che ne è derivato, come l’emigrazione.

«Sono temi che fino a pochi anni fa potevano sembrare novecenteschi, e io potevo parlarne in quanto persona proveniente da quei luoghi, in cui ci sono state guerre. Ma, ahimè, oggi ci riguardano tutti, specie le persone giovani, che sono nate in un momento in cui almeno l’Europa viveva la narrazione di sé su settant’anni di pace e sicurezza. Oggi le persone giovani si trovano di nuovo ad avere a che fare con questo vocabolario bellico e, secondo me, forse anche senza più una preparazione rispetto alle istanze politiche che potevano avere persone nate e cresciute nel secondo Dopoguerra italiano. Oggi i giovani si trovano immersi in questo nuovo conflitto mondiale e nel suo linguaggio, ma allo stesso tempo vivono in un mondo totalmente diverso: l’intelligenza artificiale, la tecnologia… E dall’altro lato c’è l’età della pietra: l’età della guerra».

Come ne parlerà ai giovani del Poplar Festival?

«Sarà interessante confrontarsi sullo scrivere di questi temi, che oggi ritornano continuamente. Una decina di anni fa, quando andavo a parlarne nelle scuole superiori, mi sentivo un cimelio del Novecento. Oggi purtroppo non è più così. Sono appena tornata dal Festival della Letteratura di Mantova e molti ragazzi, agli incontri, mi ponevano di continuo domande sull’identità. Anche questo è un punto interessante, perché venendo io da un Paese in cui l’identità è sempre stata qualcosa di polifonico, questo desiderio di capire bene che cos’è mi stupisce, ma un po’ anche mi spaventa. Perché quello dell’identità è un tasto spesso pericoloso».

Nel suo nuovo romanzo, racconta destini individuali attraverso cui si muove quello di un Paese intero.

«Volevo provare a ricostruire ciò che è stata la Jugoslavia negli ultimi due anni prima della sua disintegrazione, quindi tra il 1990 e il ’92. Io sono cresciuta in una famiglia socialista che credeva nel sogno jugoslavo, nell’essere tutti fratelli uniti in un’unica nazione. Però ero una ragazzina, avevo dodici anni quando è scoppiata la guerra. E non mi spiegavo come mai, se tutti condividevano tale sogno, questo Paese è finito così malamente».

Come è potuto accadere?

«Le istanze nazionaliste c’erano, si muovevano sempre più. Lo scenario politico in cui hanno preso piede era quello della fine degli anni ’80: anche nel resto dell’Est Europa, la caduta del muro di Berlino ha originato la nascita di nazionalismi nei Paesi ex comunisti. Ho voluto raccontare i giovani: un giovane artista e una giovane socialista convinta che la Jugoslavia fosse salvabile, a rappresentare il desiderio ostinato dei giovani di salvare il mondo. Un desiderio che, mano a mano che si invecchia, si tramuta in una resa, mentre nei giovani è un desiderio forte, forse perché il futuro è più lungo. E poi lo sguardo di una bambina».

A rappresentare il suo, giusto?

«Ho voluto recuperare il mio sguardo su quel mondo che finiva, ma quando si è bambini si è pieni di risorse, con l’immaginazione a compensare la mancanza di spiegazioni. Questa bambina in particolare non ha mai conosciuto il padre, in quanto albanese che non l’ha mai riconosciuta proprio per questioni identitarie».

Il tema dell’identità, appunto: come lo declina nel romanzo?

«Attraverso una serie di episodi anche surreali: ad esempio, in un interrogatorio con la polizia, l’identità emerge come qualcosa di rilevante. Ma è un’identità nuova: si dice che quella jugoslava era un’imposizione e che per quella “vera” andavano invece ripescati il passato, la tradizione, l’appartenenza religiosa. Mi interessava capire come funziona l’identità non tanto a livello politico, bensì tra le persone a proposito di qualcosa che sembrava non essere più importante, come la religione. C’è un personaggio che, a un certo punto, in maniera anche comica, dice: siamo musulmani di tradizione e comunisti di convinzione. Questa cosa mi divertiva, perché in effetti la convivenza di queste anime è difficile da spiegare: lo si può fare nello spazio ampio di un romanzo, che permette di vedere come tutto è difficilmente definibile».

Oggi si riparla dei Balcani per via delle manifestazioni giovanili che da mesi si ripetono in tutta la Serbia. Segue la situazione? Come la giudica?

«È davvero motivo di riflessione, perché ormai da un anno una grande fetta della popolazione serba chiede nuove elezioni, e che si faccia luce su una serie di episodi di corruzione del governo, ma non ottiene nulla. È incredibile. Hanno anche bloccato per giorni l’autostrada, ma non riescono a incidere in alcun modo sulle decisioni di Vučić. E la stampa europea ne parla pochissimo. È una situazione che crea in me particolare angoscia».

Con quanto accade in Ucraina e Palestina, una certa disattenzione è quasi inevitabile.

«Me ne rendo conto. Non sono un’analista politica, ma va detto che Vučić è l’interlocutore che l’Europa si è scelto perché, così almeno dice, si impegna a garantire la pace nei Balcani, pur con le modalità che conosciamo. È come se a quel punto tutto il resto non fosse importante, nemmeno il malcontento della popolazione giovane che da mesi chiede solo altre elezioni. Questo è anche uno specchio dei tempi che viviamo: se si pensa a tutte le manifestazioni della società civile sull’Ucraina e sulla Palestina che non hanno alcuna influenza…».

Manifestare non serve a nulla?

«Il fatto è che la società civile si muove, ma nel mondo nulla cambia: le decisioni dei governi dei vari Paesi europei, Italia compresa, non mutano. Avviene anche in questi giorni in Francia, dove pure le manifestazioni hanno sempre avuto un grande effetto. Questo scollamento tra la politica e la società civile è inquietante. Perché non stiamo parlando di dittature, bensì di governi eletti».

Verso il festival

Tutti i duetti di Sanremo 2026: Arisa canterà con il coro del Teatro Regio di Parma, Dargen d'Amico riproporrà un classico di Pupo. E c'è anche «Aserejé»

di Redazione

A rifare l'hit dei Las Ketchup Elettra Lamborghini. Cristina d'Avena e le Bambole di Pezza proporranno «Occhi di Gatto»