l'intervista

lunedì 4 Agosto, 2025

Concita De Gregorio a Lavarone: «L’amore tra madre e figlia? Non esiste una giusta misura. È come un farmaco, bisogna dosarlo»

di Gabriella Brugnara

L'autrice presenterà oggi al Centro Congressi di Gionghi il suo nuovo libro: «Il nome non è mai neutro, porta con sé la storia di una famiglia o un augurio. Io stessa porto un nome straniero, Concita, e da piccola ho dovuto difenderlo dai giochi e dalle prese in giro»

«Non solo l’isola geografica dove la nonna Marilù vive, lontana dal mondo, ma anche l’isola interiore su cui si muovono tre generazioni di donne. Una nonna, una madre, una nipote: ciascuna convinta di proteggere, amare, fare del proprio meglio. In questo tempo dilatato, privo di connessioni digitali ma ricco di fili sotterranei, si apre lo spazio per un ascolto diverso, per uno sguardo che non giudica.

Di questo si parlerà oggi alle 17.15 al Centro Congressi di Gionghi a Lavarone, con Concita De Gregorio e il suo nuovo libro «Di madre in figlia» (Feltrinelli, 2025), nell’ambito della rassegna «Incontri d’autore», promossa dal Comune di Lavarone e dalla Biblioteca comunale Sigmund Freud. Giornalista – già direttrice de «l’Unità», firma storica di «La Repubblica» – autrice di programmi televisivi e radiofonici, tra i suoi libri più recenti ricordiamo «Un’ultima cosa» (2022) e «Dove vanno le cose perdute» (2024).

Concita De Gregorio, come nasce questa storia familiare?

«Mi preme sottolineare che nella scrittura ritengo sia importante lasciare una quota di indefinitezza, di mistero, che apra spazi a chi legge. È molto bello quando la scrittura riesce a essere autosufficiente, perché dare troppe risposte rischia di saturare e chiudere l’orizzonte della narrazione. È interessante, invece, offrire al lettore la possibilità di ritrovarsi in quell’esperienza, di metterci qualcosa del suo e questa, a mio avviso, è la grande bellezza della scrittura. Naturalmente, quando si scrive c’è sempre una parte autobiografica, perché è inevitabile mettere in gioco la propria esperienza. Nel libro tocco un tema che riguarda tutti noi, anche me, soprattutto nel mio ruolo di genitore, ma anche di figlia».

E se il rapporto fosse tra madre e figlio maschio cambierebbe qualcosa?

«Non c’è differenza tra i due sessi, anzi per gli uomini il legame con la madre sembra persino più intenso, come se in età adulta alcuni nodi venissero al pettine. Il romanzo nasce proprio da questa ispirazione, una trasposizione in forma romanzesca di esperienze che sono mie, ma anche di tante persone che me le hanno raccontate, di quello che ho osservato nel passaggio di consegna tra le generazioni. Oggi si parla spesso di “parenting”, di educazione familiare, con riferimento agli studi americani, ma alla fine il tema rimane sempre quello: la giusta misura».

In tal senso, il romanzo è attraversato dal tema della cura verso sé stessi e verso gli altri. Ma può esistere «una giusta misura dell’amore»?

«La giusta misura dell’amore non esiste come formula universale, dipende dal momento, da chi hai davanti, da chi sei tu. È come il dosaggio di un farmaco: se è troppo ti soffoca, se è poco non basta a proteggerti. L’amore, come la cura, va dosato in base alla relazione, all’età, al tempo storico, alle circostanze. È un equilibrio dinamico, un continuo movimento fatto di tentativi, di errori. Un ininterrotto tentativo, un “prova e correggi”, come quando si impara ad andare in bicicletta. Se ti fermi, cadi. Bisogna restare sempre in ascolto e in movimento».

Nel libro le voci narranti si alternano. Quale finalità sorregge questa tecnica narrativa?

«Ad aprire la narrazione è Adè, la nipote sedicenne. Volevo che la prima voce fosse quella di una ragazza di oggi, perché è un libro che parla di questo tempo, di questa generazione così forte e fragile, smarrita, in difficoltà nel trovare il proprio posto nel mondo. Le varie voci che si alternano portano ciascuna la propria verità, così conosciamo la nonna attraverso gli occhi della nipote, che racconta com’è sua nonna, dove vive. Poi è la nonna a raccontare la nipote, e quindi la madre a descrivere sua madre. Ogni personaggio viene delineato da un altro personaggio, nessuno parla di sé direttamente».

Una descrizione attraverso uno sguardo «familiare», che non ha nulla a che vedere con quello del pubblico di internet.

È una narrazione che ha a che vedere con l’identità, non con la reputazione. Un esercizio sempre più raro, perché oggi tendiamo a restare chiusi nelle nostre prospettive. Io, invece, sono stata educata a guardare oltre, a mettermi nei panni degli altri e ho trasformato in forma letteraria questo modo di vedere il mondo».

Da un lato la dimensione «scientifica» incarnata dai genitori di Adè, dall’altro la nonna un po’ «figlia dei fiori» che è farmacista e vive su un’isola lontana.

«Con la figura della nonna torna il tema della cura, intesa in modo ampio: dalla medicina alla relazione sentimentale. La madre di Adè, invece, è un’ossessiva del controllo, iper-razionale, devota alla scienza e alle regole. Adè, figlia di questo tempo, diffida delle grandi aziende farmaceutiche, ma al tempo stesso si prende cura di sé attraverso delle sedute online con la psicologa. È un personaggio ambivalente, con un piede nel futuro e uno nel passato».

Un intreccio genealogico molto forte. Nel libro la nonna chiede ad Adè di consegnarle il cellulare. Che significato ha questo gesto?

«La nonna, Marilù, ha vissuto molte vite in piena libertà, ha fatto le sue scelte controcorrente fin da giovanissima. Ha deciso di crescere sua figlia da sola a sedici anni, rompendo con le regole del paese, una donna autonoma, capace di dire alla nipote: “Di che malattia sei malata?”. Una domanda che la madre, ossessiva del controllo, devota alla scienza e alle regole, non riesce a formulare. Adè si muove come in un cerchio attorno a queste due figure. Non c’è giudizio, non è un libro su “era meglio prima” o “è meglio adesso”, ciascuna ha le proprie ragioni, il proprio punto di vista. C’è solo un’eredità complessa da attraversare».

Nel romanzo scrive che «i nomi sono un amuleto». Che cosa intende?

«Il nome non è mai neutro, porta con sé la storia di una famiglia o un augurio. Quante volte, parlando con persone di culture diverse, si chiede “cosa significa il tuo nome?” Io stessa porto un nome straniero, Concita, e da piccola ho dovuto difenderlo dai giochi e dalle prese in giro. Nel libro, ogni nome è scelto con cura, ma non voglio raccontare il perché della mia scelta. L’unico ragazzino presente nella storia, ad esempio, si chiama Arturo: siamo su un’isola e il collegamento con Elsa Morante è immediato».

Un’ultima domanda: nel suo libro la realtà sembra quasi più densa della finzione. Dove sta, per lei, il confine tra le due?

«Non esiste un confine netto e questo non è un libro di finzione, è un libro di realtà. Io ho solo tessuto la trama e la parola trama è perfetta, visto che si usa sia nella tessitura sia nella scrittura. Ogni fatto, parola, dinamica raccontata è vera e i dialoghi sono quasi assenti, servono solo come snodi. I veri protagonisti sono i pensieri, i monologhi interiori, è lì che si costruisce davvero la storia».

L'intervista

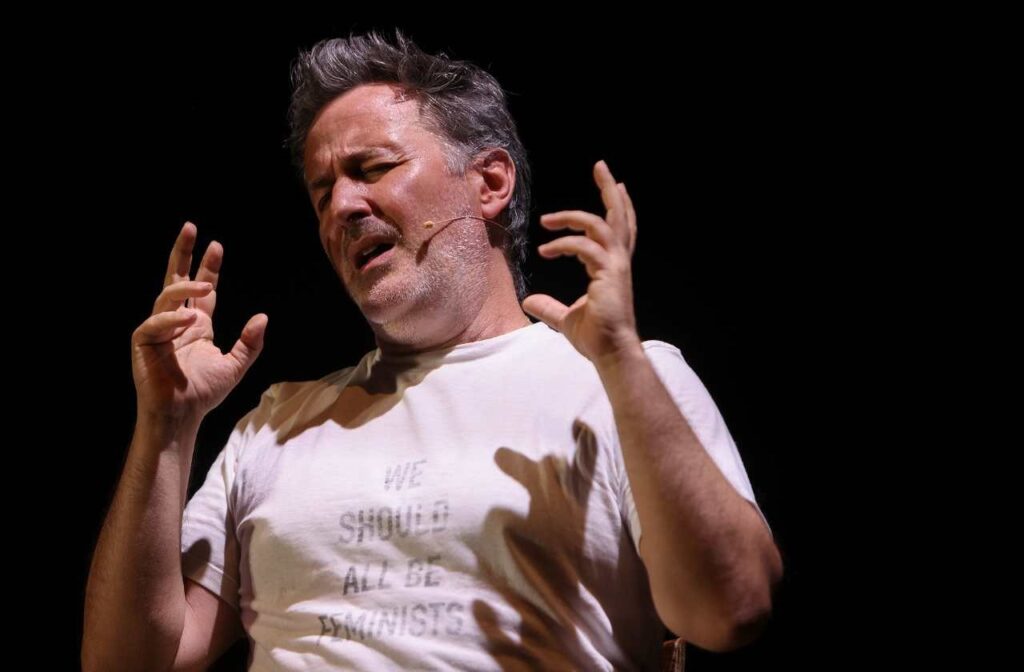

Davide Enia riporta in scena «Italia-Brasile 3 a 2»: memoria, teatro e quella «coscienza collettiva felice» che oggi ci manca

di Jacopo Tomasi

Al teatro Zandonai di Rovereto lo spettacolo che consacrò l’attore e drammaturgo palermitano: tra calcio, lutti, identità e rito collettivo. «Sarà una festa per tutti»