L'esperto

giovedì 11 Settembre, 2025

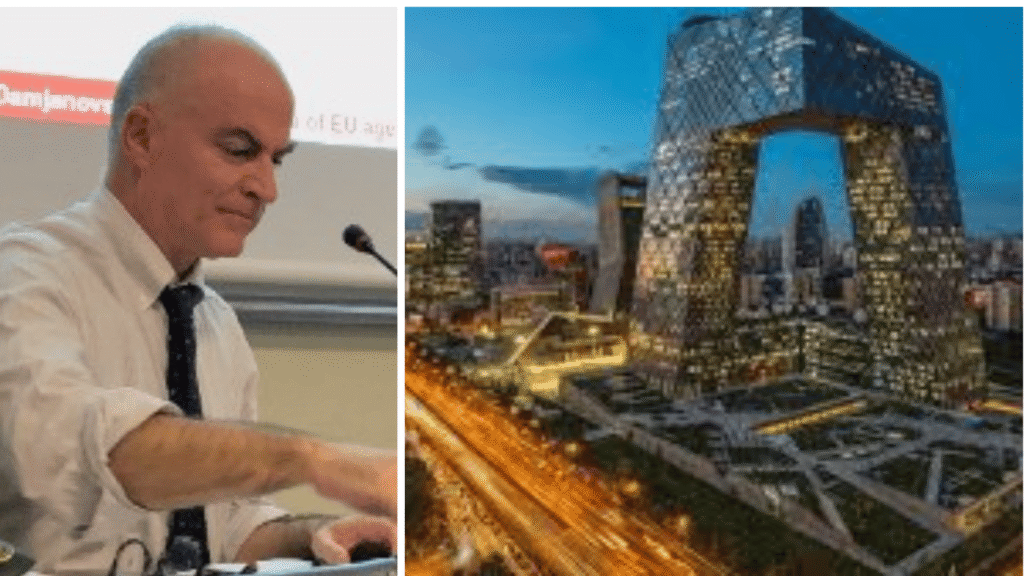

Paolo Rosa e la Cina tra potere, alleanze e sfide globali: «Xi Jinping è il leader più forte dai tempi di Mao»

di Emanuele Paccher

Il politologo Rosa: «La Cina ricerca un mondo multipolare. Il vertice con Paesi alternativi al blocco occidentale ha avuto un valore simbolico. Tra loro contatti e contraddizioni»

Paolo Rosa è professore di Scienza Politica presso la Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento, dove insegna Strategic Studies. A lui ci siamo rivolti per avere uno sguardo a tutto tondo della prospettiva cinese nel quadro internazionale, prendendo spunto dal recente vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione svoltosi a Shanghai dal 31 agosto al 3 settembre. Un vertice che, nelle sue ambizioni, vorrebbe essere la creazione o il consolidamento di un’alleanza alternativa a quella del cosiddetto «blocco occidentale».

Professore Rosa, qual è lo stato di salute della Cina e del potere di Xi Jinping?

«Essendo la Cina un sistema chiuso, non è sempre facile capire cosa stia accadendo. L’economia cinese va abbastanza bene, anche se non presenta più i livelli di crescita di qualche anno fa. Oggi la crescita si attesta attorno al 5% annuo, una misura che comunque per i Paesi occidentali è un sogno. Più complicata da decifrare è la situazione politica. Xi Jinping è il leader cinese più forte da trent’anni a questa parte, forse il più forte addirittura dai tempi di Mao Zedong. Ha realizzato una centralizzazione del potere senza precedenti. Questo porta dei vantaggi ma anche dei rischi. Se da un lato Xi è stato in grado di condurre una politica estera decisamente più coerente rispetto a quella del passato, dall’altro lato ha reso molto complicato il processo di successione della leadership, che rappresenta un momento traumatico in tutti i regimi autoritari. Tra due anni, nel 2027, ci sarà il ventunesimo Congresso Nazionale del Pcc. Tutto lascia presagire che Xi Jinping sarà riconfermato, giungendo così al quarto mandato consecutivo. Qualche scricchiolio però si sente. Le recenti epurazioni dei vertici militari dimostrano che, forse, Xi non è così soddisfatto di come le cose stiano andando, anche se la sua posizione di potere al momento è incontrastata. Dei sette membri del Comitato permanente dell’ufficio politico del Partito Comunista, l’organo decisionale più importante in Cina, solo uno può essere ascritto a una fazione non legata a Xi».

Analizziamo la Cina dall’interno, prima di ampliare lo sguardo. Come influiscono le nuove tecnologie sulla sorveglianza sociale? Com’è la situazione?

«Dopo anni di parziale liberalizzazione, negli ultimi anni si è inasprito il controllo sociale. I nuovi strumenti tecnologici danno la possibilità di effettuare un controllo sociale molto forte. In Cina, per esempio, il controllo di internet è pervasivo. Attenzione però che questo tipo di controllo avviene anche in Russia. Non parliamo poi della Corea del Nord. Non dobbiamo comunque trascurare che questi regimi godono anche di una forte dose di consenso popolare. Essendo Paesi chiusi, la popolazione è sottoposta prevalentemente alla narrazione ufficiale di governo e a quella si attengono. Anche se questi regimi a volte si sgretolano in maniera improvvisa, rimane il fatto che, per ora, ciò è molto complicato da immaginare».

Dal 31 agosto al 3 settembre si è tenuto a Shanghai il vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione. All’appuntamento hanno preso parte oltre venti leader, tra cui il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente russo Vladimir Putin, il presidente nordcoreano Kim Jong Un. Come possiamo leggere questo incontro?

«Questo incontro ha una valenza soprattutto simbolica perché presenta un fronte di Paesi alternativi al blocco occidentale, anche se oggi, con il ritorno di Donald Trump, è difficile parlare di un vero e proprio “blocco occidentale”. Al di là di questo, emerge il fatto che questi attori hanno dei punti di contatto ma anche tante contraddizioni tra di loro. L’India è legata anche agli Stati Uniti, fa parte del Quad (il dialogo quadrilaterale di sicurezza comprendente Australia, Giappone, India e Stati Uniti, ndr), e ha un contenzioso territoriale ancora aperto con la Cina lungo il confine himalayano. Cina e India sono più antagonisti che alleati: sono due potenze asiatiche di un miliardo e mezzo di persone e due potenze nucleari che aspirano a diventare egemoniche in Asia. Dunque è difficile dire al momento se questo incontro possa veramente rappresentare la nascita di un nuovo ordine alternativo a quello a trazione americana. Bisognerà anche capire cosa succederà negli Usa con la fine del mandato di Trump: le posizioni dell’attuale presidente statunitense sono alquanto eccentriche rispetto alla tradizionale politica estera americana».

Quali sono i rapporti che la Cina ha con la Russia?

«Russia e Cina sono state su posizioni antagoniste dal 1956 al 1989. I rapporti tra i due Paesi non sono mai stati veramente buoni. Oggi ci sono crescenti elementi di collaborazione, ma permangono elementi di attrito. Così come in passato la Cina, dopo la morte di Stalin, non era disposta a fare da junior partner dell’Urss, oggi è Putin a non essere disponibile ad avere un ruolo di junior partner in un’alleanza con la Cina. Certo è che Putin dopo l’invasione dell’Ucraina ha bisogno di trovare una sponda politica, anche perché, per la Russia, l’Ucraina si è rivelato un nemico più duro del previsto: Putin aveva calcolato di occupare il Paese in due settimane, mentre ormai siamo alle soglie del quarto anno di guerra. La Cina in generale non apprezza molto i cambiamenti di forza dei confini effettuati in maniera unilaterale, data la sua situazione in Tibet e Xinjiang».

Ma una cessazione del conflitto in Ucraina che determinasse l’annessione di nuovi territori per la Russia non potrebbe essere un assist per la Cina? L’affermazione del principio del più forte potrebbe permettere alla Cina di avere il via libera su Taiwan…

«Va premesso che i cambiamenti dei confini in modo violento ci sono sempre stati nella storia. È raro osservare dei cambiamenti pacifici. Ciò detto, la Cina ha sempre cercato di evitare un ricongiungimento di Taiwan alla madrepatria tramite l’uso della forza. La costituzione del Pcc prevede il ricorso all’uso della forza solo nel caso di una dichiarazione formale d’indipendenza. Finora la Cina ha sempre adottato una politica molto moderata nei confronti della “provincia ribelle”, dichiarandosi disposta, anche in un futuro lontano, a un compromesso pacifico. Cina e Taiwan sono degli ottimi partner economici. Non avrebbero alcun interesse a inasprire le loro relazioni. Finché Taiwan manterrà una politica di ambiguità riguardo la sua indipendenza è probabile che la Cina prosegua nella sua strategia di attesa. Il modello più probabile è quello utilizzato con Hong Kong: un paese, due sistemi. A tutto questo si aggiunga la considerazione che Taiwan sarebbe ancora più difficile da conquistare di quanto sia stato l’Ucraina per la Russia. Sarebbe necessaria un’operazione militare anfibia di difficile realizzazione. Al massimo la Cina potrebbe cercare di strangolare economicamente Taiwan. Poi teniamo conto del fatto che la Cina non partecipa a una guerra effettiva dal 1979 e, anche in quel caso, con una prestazione non proprio brillante delle forze armate».

Un altro dei temi molto caldi è quello del Medio Oriente. Qual è la posizione della Cina?

«La situazione e il ruolo della Cina in quell’area sono complicati. La Cina dipende molto dagli approvvigionamenti petroliferi, perciò per essa la stabilità del Medio Oriente è una priorità. La Cina sta cercando di presentarsi come una potenza responsabile, nel 2013 propose addirittura un piano in quattro punti sul problema israelo-palestinese. Dall’altra parte, però, la Cina è un importante partner dell’Iran. C’è dunque un’ambiguità di fondo che la Cina non riesce a risolvere: gli interessi economici spingerebbero la Cina a una politica allineata a quella dell’Occidente; gli interessi strategici, d’altra parte, la portano a una politica di bilanciamento dell’influenza degli Stati Uniti, sostenendo appunto paesi come l’Iran».

Proseguendo nell’analisi dello scacchiere internazionale, un tema importante per la Cina è quello della sua influenza nel continente africano. Quali sono i suoi obiettivi?

«La Cina dal 1995 in poi ha cessato di essere un esportatore di materie prime ed è diventata un importatore netto. Ciò l’ha portata a guardarsi intorno alla ricerca di nuovi mercati emergenti non controllati dalle potenze occidentali. Questo ha spinto gli investimenti in Africa. La politica africana della Cina ha però avuto anche delle ripercussioni negative, perché la Cina è un Paese che adotta delle strategie di sfruttamento economico che non hanno nulla da invidiare a quelle dei vecchi Paesi coloniali. Molti Paesi del Sud del mondo percepiscono la Cina in maniera non difforme dalle vecchie potenze imperialistiche occidentali».

Concludiamo guardando a noi: com’è vista l’Unione Europea dalla prospettiva cinese?

«L’Ue è un mercato commerciale enorme e dunque un partner economico fondamentale per la Cina. Dal punto di vista strategico, la Cina ha un atteggiamento ambivalente verso l’Ue. Da una parte una Ue divisa è vista come un attore più malleabile; dall’altra, una Ue politicamente più integrata e autonoma è in linea con la visione di Pechino di un ordine mondiale multipolare, con più attori indipendenti in grado di controbilanciare il peso degli Stati Uniti. Le difficoltà nel raggiungimento di questo obiettivo dipendono però dall’Ue stessa, non dalla Cina».

L'intervista

Davide Enia riporta in scena «Italia-Brasile 3 a 2»: memoria, teatro e quella «coscienza collettiva felice» che oggi ci manca

di Jacopo Tomasi

Al teatro Zandonai di Rovereto lo spettacolo che consacrò l’attore e drammaturgo palermitano: tra calcio, lutti, identità e rito collettivo. «Sarà una festa per tutti»

L'inchiesta

L'amore al tempo delle App, la docente di Social media: «Piattaforme frequentate soprattutto da uomini. L’essere scelti gratifica»

di Andrea Manfrini

L'esperta analizza il fenomeno crescente delle relazioni mediate dalla rete. «È importante sapere che tipo di relazione si cerca e comunicarlo»

In primo piano

In Trentino gli utenti psichiatrici sono aumentati del 70% in vent'anni. Il primario Claudio Agostini: «Siamo davanti a un fenomeno epocale»

di Donatello Baldo

Il direttore Dipartimento transmurale di Salute mentale dell’Asuit: «Non vediamo più solo persone che presentano sintomi da manuale. C'è un disagio diffuso»