l'intervista

lunedì 4 Agosto, 2025

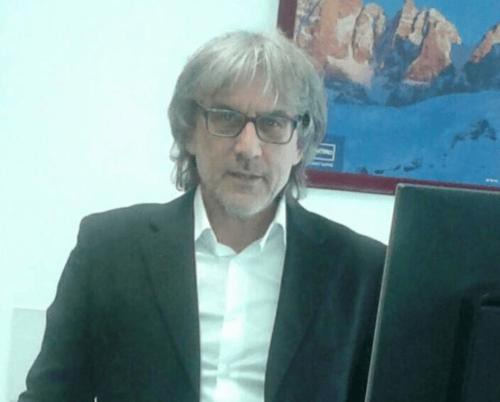

Montagna e sicurezza, Ferrari (Sat): «Il rischio viene sottovalutato. Chi arriva va educato sui pericoli e sulla cultura del saper tornare indietro»

di Simone Casciano

Il presidente: «Ho visto persone in crisi a metà della salita al Vioz andare avanti. Ma bisogna imparare il limite»

Dal crollo della Cima Falkner, all’assalto al Seceda, passando per il numero record di interventi di soccorso. È stata finora un’estate particolare per la montagna. Ma se l’Alto Adige fa i conti con il problema overtourism, il Trentino si trova davanti al problema «over-sicurezza» secondo il presidente Sat, Cristian Ferrari.

Che ne pensa dei dati in crescita del soccorso?

«A livello di dati dobbiamo ancora aspettare per capire se si tratta di un trend o di un’anomalia. Di certo, però, c’è un aumento delle presenze in montagna, e non tutti sono preparati ad affrontare questo tipo di percorsi o le condizioni climatiche che possono cambiare rapidamente.Un tempo andare in montagna significava seguire regole ben precise: partire presto, studiare le previsioni meteo e consultare la mappa. Oggi queste pratiche sembrano spesso dimenticate. Ci si affida ad app e siti web, che talvolta forniscono informazioni approssimative, minimizzano le difficoltà e mostrano solo la bellezza della meta, senza evidenziare le sfide lungo il percorso.Il risultato è che ci si ritrova con persone impreparate su sentieri impegnativi. Credo che il fenomeno che stiamo osservando si possa spiegare proprio così: un cambiamento nel modo di approcciarsi alla montagna, più impulsivo e meno consapevole».

Come formare chi si avvicina alla montagna?

«Una volta si andava in montagna con l’amico montanaro, quello esperto, che faceva anche da educatore. C’era una trasmissione naturale di cultura e buone pratiche: si imparava quando partire, cosa portare, come leggere il terreno. Oggi, soprattutto dopo il Covid, abbiamo visto arrivare in montagna tantissime persone, spesso senza quella preparazione di base che un tempo si acquisiva sul campo, lentamente, in compagnia di chi la montagna la conosceva davvero. Oggi ci sono i cartelli, la segnaletica, le app, i siti, ma non sempre bastano. Chi arriva da fuori – e sono davvero tanti – non sempre sa leggere una mappa, interpretare un segnavia, valutare il meteo. Li vedo partire senza zaino, magari in pantaloncini, e mi chiedo: se le temperature precipitano, cosa fanno? Una volta si sapeva che in montagna si porta qualcosa da mangiare, un ricambio, un minimo di equipaggiamento. Ora capita di trovare persone con solo una bottiglietta d’acqua, e nient’altro. Non è raro che vadano presto in crisi. In Trentino forse siamo più predisposti a ricevere certi messaggi – anche perché li sentiamo spesso, dai media, dalle istituzioni, dal tessuto culturale locale. Ma chi arriva da fuori ha bisogno di essere accompagnato, guidato, sensibilizzato. Il rischio è che la montagna venga presa troppo alla leggera. Il sentiero sembra semplice, magari è panoramico, e così ci si distrae: si fanno video, reel, videochiamate. E intanto non si guarda dove si mettono i piedi. Ma certi crinali sono stretti, e il passo falso è un attimo. L’accessibilità sempre maggiore – grazie agli impianti che portano in quota anche chi non ha l’esperienza per starci – è un bene da un lato, ma può rivelarsi un problema se non è accompagnata da una maggiore cultura del rischio e del rispetto per l’ambiente alpino.

Centinaia le persone illese soccorso. Ci sono alpinisti in difficoltà, ma anche chiamate improprie?

«Il tema dei soccorsi agli illesi è una questione che torna spesso nei confronti tra chi vive e lavora in montagna. Da remoto, valutare se un intervento sia davvero necessario non è semplice. Per questo, prima ancora di discutere se partire o no con un’operazione, bisognerebbe ragionare su come prevenire certe chiamate. Serve lavorare sulla cultura del “saper tornare indietro”. Oggi c’è una tendenza a voler andare fino in fondo, anche quando le condizioni – fisiche, meteo, tecniche – cambiano. Si tira dritto, e poi si scopre che non si è in grado di tornare indietro. Qualcuno propone di far pagare di più i soccorsi. Ma attenzione: il rischio è che chi ha realmente bisogno non chiami per paura dei costi. E questo può essere molto pericoloso. L’elicottero non è un elitaxi. Questa è un’idea che va chiarita e comunicata meglio. Un altro falso mito da sfatare riguarda la copertura telefonica: si sente dire che il numero di emergenza funziona anche senza campo. Non è vero. Se non c’è copertura, non si chiama. E se ti trovi in difficoltà in un punto scoperto, nessuno può aiutarti. Invece che di overtourism qui mi preoccuperei del problema di “over-sicurezza”. Intendo l’illusione che in montagna si sia sempre al sicuro, che i soccorsi siano garantiti ovunque e in ogni momento. Ma non è così .E finché non recuperiamo una cultura della responsabilità personale – del limite, della rinuncia, della preparazione – continueremo ad assistere a situazioni evitabili, a rischio non solo per chi le vive, ma anche per chi deve intervenire».

Che sviluppo e equilibrio vede per la montagna estiva?

«La montagna è indubbiamente un volano turistico importante. Ma va gestita, perché ci sono aree che iniziano a mostrare segni di sovraccarico, come il Seceda. Il paradosso è che esistono tantissimi luoghi altrettanto belli, eppure la pressione si concentra sempre sugli stessi. Fortunatamente le Apt stanno lavorando bene: penso, ad esempio, all’Apt di Campiglio, che sta promuovendo valli alternative alla Val di Genova o a Vallesinella. L’obiettivo è raccontare che la bellezza è ovunque, non solo nei luoghi diventati virali. “Diffondere” è la parola d’ordine. Ma a un certo punto bisognerà anche mettere un limite. E questo limite ce lo insegnano proprio i rifugi, che sono un modello in questo senso: i letti sono limitati, l’acqua è limitata, lo spazio è limitato. In rifugio si impara il senso del limite».