L'intervista

sabato 12 Luglio, 2025

Franco Stelzer: «Invalsi, il calo del profitto degli studenti mi preoccupa, ma i telefonini non vanno demonizzati»

di Simone Casciano

Il professore e scrittore: «I ragazzi che rifiutano il voto all'orale? Un gesto clamoroso per richiamare l'attenzione su un disagio»

Dati preoccupati, ma che restituiscono una fotografia esatta non tanto di una crisi della scuola o degli studenti, ma di tutta la nostra società. Questa l’opinione del professore e scrittore Franco Stelzer (tra gli ultimi romanzi, «Stiratore di luce» e «Cosa diremo agli angeli») sui risultati dei test Invalsi in Trentino, analizzati sul «T» di ieri, che raccontano come uno studente su tre finisca il ciclo di studi con un livello basso di competenze in italiano e matematica.

Professore i dati Invalsi la preoccupano?

Sì, naturalmente. Mi sembrano il riflesso di un trend generale che riguarda non solo la scuola, ma la società intera. Viviamo un’epoca di incertezza e apprensione: è comprensibile che adolescenti già fragili facciano fatica a migliorare le loro competenze linguistiche o il rendimento scolastico in generale.I dati Invalsi mi preoccupano, ma non mi sorprendono: fotografano una realtà già evidente prima delle prove. Aggiungo che i test evidenziano bene alcuni aspetti, ma tralasciano altri fondamentali. Non raccontano, ad esempio, il lavoro quotidiano e silenzioso degli insegnanti che tengono legati al percorso educativo ragazze e ragazzi in difficoltà. Un impegno che si riflette solo indirettamente, per esempio nella riduzione della dispersione scolastica. I risultati riflettono lo sconcerto, la rassegnazione e il senso di impotenza diffusi nella società. In questo contesto è più difficile trovare la motivazione per studiare e migliorarsi. Quando la scuola non riesce più a portare avanti la maggior parte degli studenti, diventa lo specchio di una società che si irrigidisce, invece di affrontare i propri nodi. Si parla spesso del problema delle classi eterogenee, come se la varietà degli studenti fosse un ostacolo all’apprendimento. Ma se non investiamo seriamente in alfabetizzazione e integrazione, questi sono i risultati: c’è poco da stupirsi. E aggiungo: se guardiamo alla qualità del linguaggio, anche a livelli alti della società – dai media alla politica – non mi pare che ci siano oggi grandi modelli di riferimento. Il livello medio di produzione scritta e orale non è mai stato così basso».

Cosa pensa dell’impatto dei dispositivi digitali sulle competenze in italiano?

L’impatto c’è stato, è indubbio. Ma non demonizzerei i dispositivi. Anzi, mai come oggi i giovani scrivono e leggono: certo, non testi elevati, ma producono un’infinità di parole. Non credo che il problema siano gli strumenti. Se sono un insegnante e ho davanti a me studenti immersi nel digitale, il mio compito è aiutarli a usare quei mezzi in modo critico. La proibizione non mi sembra una soluzione intelligente, è un atteggiamento perdente. Invece, i dispositivi possono essere usati per verificare le fonti, per fare ricerca, per rompere le bolle informative in cui siamo immersi. Il punto è un altro: quando l’istruzione perde il senso del “calore” – sia formale, cioè il rispetto reciproco tra studenti e insegnanti, sia umano, cioè il far percepire la vita che c’è dentro la cultura – allora si raffredda, si svuota. Diventa un sistema che premia solo chi è già bravo. Certo, i tempi e i metodi dell’apprendimento sono cambiati. Io so più cose a memoria dei miei studenti; e Sant’Agostino ne sapeva più di me. Ma ciò che non cambia è la fragilità degli studenti, il loro bisogno di riconoscimento, di fermezza, di calore. Se c’è questo, può scattare quella scintilla che rende il sapere desiderabile non per un voto, ma per costruire il proprio posto nel mondo».

Sta crescendo la complessità relazionale ed emotiva tra gli studenti?

«Credo che gli adolescenti siano sempre stati simili. La differenza è che un tempo si usciva di casa più facilmente, si trovava un gruppo, un’appartenenza – con tutti i problemi del caso, ma anche con un sostegno implicito. Oggi è più difficile. Viviamo in una società sempre più atomizzata, con tanti figli unici. E poi c’è stato il Covid. Un adolescente che ha cominciato le superiori in lockdown non può uscirne indenne. Serve riconoscere queste oscillazioni emotive».

Cosa pensa di questi rifiuti del voto messi in atto da studenti alla maturità?

«Lo vedo come un gesto clamoroso per richiamare l’attenzione sul proprio disagio. In fondo, è qualcosa che tutte le generazioni hanno fatto in forme diverse. Ed è vero – come ha scritto Affinati – che grandi pedagoghi come Don Milani o Montessori avrebbero compreso il senso profondo di questo gesto. Una docente, alla radio, osservava che c’è più consapevolezza in certi studenti che rifiutano il voto che nelle parole del ministro che risponde minacciando bocciature. È una messinscena dell’inadeguatezza istituzionale di fronte al disagio sociale che ribolle sotto la superficie».

Lei che rapporto aveva, da professore, con i voti?

«Il mio ruolo mi imponeva di metterli, e non mi sono mai sottratto. Penso che il voto possa essere uno strumento per comunicare allo studente a che punto si trova. Ma per me, la cosa più importante non è mai stata il voto in sé, bensì che la valutazione fosse un’occasione per il ragazzo di lavorare sul proprio miglioramento. Non una gara con gli altri, ma con sé stessi. Ricordo discussioni surreali con i colleghi sulla possibilità di dare un 3 o un 4 a chi seguiva la didattica a distanza. Sarebbe stata un’occasione per distaccarsi da una valutazione fredda, numerica, e riscoprirne una più “calda”, che nasce dalla stima reciproca tra docente e studente. Una valutazione che riconosca l’impegno e il percorso, non solo il risultato».

L'intervista

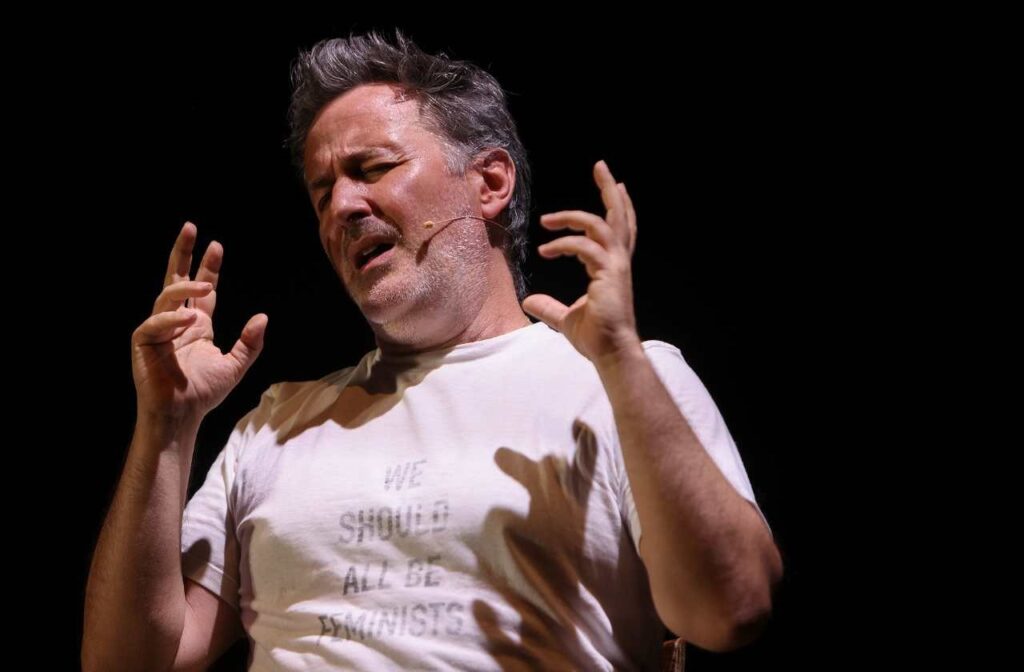

«Metadietro», il nuovo assalto teatrale di Rezza e Mastrella: «L’eroe non esiste più. Non dobbiamo accettare compromessi»

di Luca Galoppini

I Leone d’Oro alla carriera portano a Rovereto uno spettacolo che unisce materia e visione, satira e filosofia, denunciando controllo, conformismo e scomparsa del conflitto

L'intervista

Davide Enia riporta in scena «Italia-Brasile 3 a 2»: memoria, teatro e quella «coscienza collettiva felice» che oggi ci manca

di Jacopo Tomasi

Al teatro Zandonai di Rovereto lo spettacolo che consacrò l’attore e drammaturgo palermitano: tra calcio, lutti, identità e rito collettivo. «Sarà una festa per tutti»

L'inchiesta

L'amore al tempo delle App, la docente di Social media: «Piattaforme frequentate soprattutto da uomini. L’essere scelti gratifica»

di Andrea Manfrini

L'esperta analizza il fenomeno crescente delle relazioni mediate dalla rete. «È importante sapere che tipo di relazione si cerca e comunicarlo»