L'intervista

lunedì 6 Ottobre, 2025

Emanuele Felice e il manifesto per un’altra economia: «Siamo tornati alle distinzioni di classe. Divisioni sociali come nell’Ancien Régime»

di Emanuele Paccher

Docente di Storia economica all’Università Iulm di Milano, a Trento presenta il suo ultimo saggio

«Manifesto per un’altra economia e un’altra politica». È questo il titolo dell’ultimo libro di Emanuele Felice, docente di Storia economica all’Università Iulm di Milano, pubblicato per Feltrinelli nel maggio di quest’anno. Il punto di partenza da cui parte l’autore è che la nostra società è afflitta da alcuni grandi mali che si stanno espandendo. A dimostrarlo sono l’aumento vertiginoso delle disuguaglianze, la crisi ambientale e climatica, l’instabilità politica e l’insicurezza sociale. Se questo è lo stato dell’arte, cosa significa davvero costruire una società più giusta? Quali cambiamenti profondi sono indispensabili per realizzarla? Come dovremmo rivedere il nostro modello economico e politico?

Domande complesse, affrontate nel suo «Manifesto» – che verrà presentato a Trento, con la presenza dell’autore, lunedì 6 ottobre alle ore 18 alla Bookique di via Torre d’Augusto –, un programma politico e culturale che ambisce a cambiare (in meglio) le cose.

Emanuele Felice, come è nato questo suo ultimo libro?

«È il frutto di una riflessione che va avanti da quando ho iniziato a studiare la storia dell’economia e il rapporto tra economia, etica e politica. L’urgenza di scriverlo è stata però dettata dal desiderio di contribuire a una battaglia culturale volta a evitare che l’Europa faccia la fine degli Stati Uniti di Trump. Si tratta di un libro che parla soprattutto dei due Occidenti. Poi è collegato anche al mio libro precedente, “La conquista dei diritti” (edito da Il Mulino nel 2022, ndr), nel quale parlo di come il liberalismo, il socialismo e l’ecologismo dovrebbero fondersi insieme da una prospettiva storica. Il “Manifesto”, rispetto a quel saggio, è più orientato all’attualità».

L’economia, secondo lei, è una branca del sapere avulsa da tutto il resto?

«Io penso e scrivo che l’economia è una disciplina che sta in mezzo ai saperi umanisti e sociali, e non certo nel campo delle scienze dure. L’economia nasce come ancella dell’etica e della politica. Il suo ruolo dovrebbe essere quello di fornire i mezzi alla politica per realizzare i suoi fini, che sono quelli posti dall’etica. Schematizzando possiamo dunque dire che l’etica discute i fini, l’economia pone buona parte dei mezzi, la politica si occupa dell’organizzazione dei mezzi per arrivare a quei fini».

Guardiamoli più da vicino, dunque, questi fini. Quali pensa che dovrebbero essere nel mondo di oggi?

«Il pensiero etico più avanzato pone al centro la riduzione delle disuguaglianze, la salvaguardia dell’ambiente, la diffusione dell’innovazione. L’economia dovrebbe servire a questo. Occorre fare attenzione a ritenere l’economia una scienza neutra, perché non lo è mai stata nella storia. Lasciata a sé stessa, l’economia finisce asservita al potere del più forte».

Qual è lo stato di salute delle nostre società? Quali sono le principali problematiche che la preoccupano?

«Noi oggi siamo tornati all’origine della crisi, anche democratica, dell’Occidente. La nostra è tornata a essere una società molto diseguale, in cui è presente una distinzione di classe. Mi riferisco per esempio ai più alti livelli di istruzione, che specialmente negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono inaccessibili per molte persone. Tutto ciò crea una separazione fra il “popolo” e l’“élite”. Poi noi oggi siamo diseguali nella distribuzione delle opportunità e nel prelievo fiscale. È presente una classe di multi milionari che, per il solo fatto di essere nati ricchi, vedono incrementare pressoché automaticamente la propria ricchezza. Inoltre, i loro redditi, essendo soprattutto redditi di capitale, vengono tassati con un’aliquota media inferiore rispetto a chi lavora. Tutto questo fa sì che questa classe di multi milionari si autoperpetui. Quella odierna è una situazione simile a quella dell’Ancien Régime, precedente la rivoluzione francese. E questo è un problema grave anche per la crescita e la tenuta democratica».

A tutto questo si somma anche la crisi ambientale.

«Il capitalismo di mercato, lasciato a sé stesso, non governato, sta distruggendo l’ambiente. Poi oltre a questo c’è anche una questione geopolitica. Noi invece di limitare la globalizzazione della finanza, cosa che andrebbe a svantaggio della classe di multimilionari di cui parlavo prima, stiamo andando a limitare la globalizzazione commerciale, aumentando la possibilità di provocare una escalation militare ancora peggiore di quella attuale».

Si potrebbe obiettare, d’altra parte, che l’economia capitalistica ha avuto un grande ruolo nel corso dell’Ottocento e del Novecento, permettendoci di raggiungere livelli di benessere mai visti prima. Cosa ne pensa?

«Se da un lato questo è vero, dall’altro lato lo sfruttamento e le forme di oppressione feroce che ci sono state nei secoli scorsi non erano funzionali al benessere diffuso, bensì a una minoranza. Noi avremmo potuto avere benessere e innovazione anche senza massacrare, per esempio, gli abitanti del Congo; senza lasciare che gli irlandesi morissero di fame. Questo vale anche per l’oggi (si pensi all’assurdità dell’austerità espansiva). Ciò che io propongo è un benessere che vada a beneficio della stragrande maggioranza degli abitanti. È infatti possibile aumentare l’innovazione e il benessere colpendo le rendite di una minoranza di privilegiati».

Quale sarebbe dunque un’economia che permetterebbe la promozione del rispetto e il rafforzamento dei diritti, la tutela dell’ambiente, la diminuzione delle diseguaglianze?

«Semplificando, servirebbe un’economia che puntasse sugli investimenti nell’istruzione, nell’innovazione, nell’ambiente e nella riduzione delle disuguaglianze. Oltre che con debito, questo si può fare colpendo rendite e speculazione. Il punto problematico, a questo punto, diventa il trovare una politica disposta a fare ciò. È per questo motivo che ho intitolato il mio libro “Manifesto per un’altra economia e un’altra politica”. Oggi abbiamo bisogno di una politica che abbia le forze e le capacità, anche intellettuali, di affrontare questi problemi e di procedere in questo senso. Tutto ciò, purtroppo, non lo vedo nelle classi dirigenti dell’Occidente. E non mi riferisco solo agli Stati Uniti di Trump».

Le pongo a questo punto la domanda impossibile: come pensa che sarà il nostro futuro? L’umanità sarà in grado di far fronte, in modo soddisfacente, a quelle grandi problematiche che la affliggono e di cui abbiamo parlato?

«Io considero il futuro ancora aperto. Considero possibile, anche se difficile, che gli Stati Uniti si liberino di Trump e avviino una politica progressista. Per quanto riguarda l’Europa, qui la situazione è più difficile perché si è in un assetto istituzionale inadeguato, che richiede l’unanimità per poter essere cambiato. Va da sé che un simile risultato non è facile da ottenere. Ciò che vedo però è che l’Europa, rispetto agli Stati Uniti, ha ancora migliori condizioni culturali e sociali. Quello che l’Europa dovrebbe fare, e che non è detto che non ci riesca perché in fondo è nel suo interesse, è fare da ponte tra gli Stati Uniti e la Cina, in modo da salvare il libero commercio e ancorandolo a principi etici, come il rispetto dei diritti sociali. Ricordiamoci, infine, che il futuro è sì il frutto del combinarsi del caso, ma anche delle nostre scelte».

L'intervista

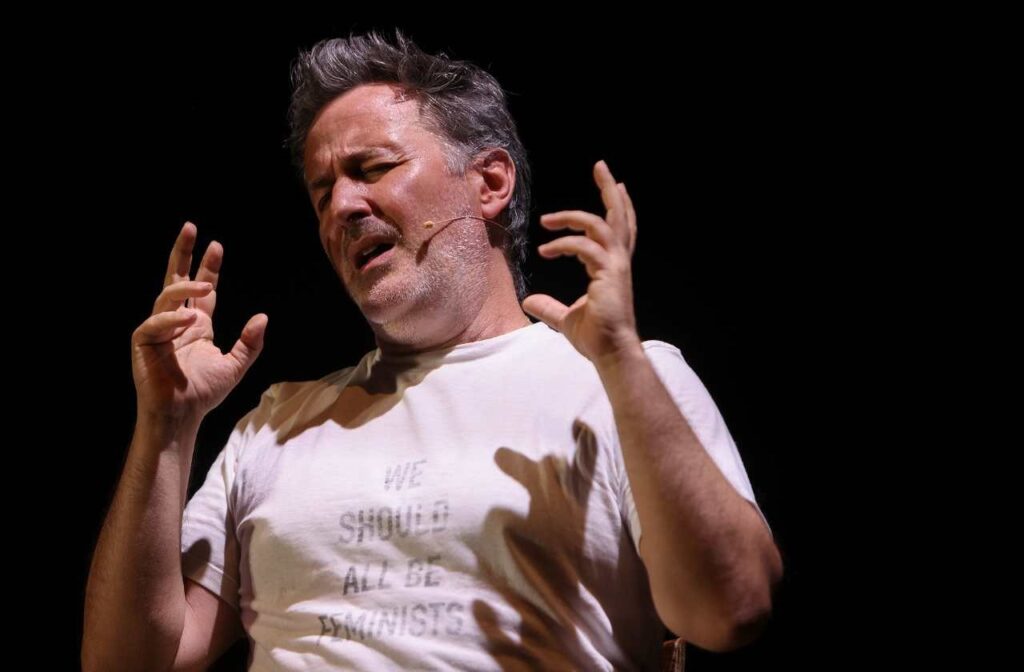

Davide Enia riporta in scena «Italia-Brasile 3 a 2»: memoria, teatro e quella «coscienza collettiva felice» che oggi ci manca

di Jacopo Tomasi

Al teatro Zandonai di Rovereto lo spettacolo che consacrò l’attore e drammaturgo palermitano: tra calcio, lutti, identità e rito collettivo. «Sarà una festa per tutti»