Rovereto

domenica 17 Dicembre, 2023

Zambelli, istruttore di guida e tenore: «Con Pavarotti feci un’audizione, conservo le sue correzioni»

di Anna Maria Eccli

Il roveretano si racconta: «La mia vita tra pop e canto lirico. Ho conosciuto Luciano a Firenze, ho provato tutti i suoi abiti di scena. I quadri della Decca autografati da lui sono cinque nel mondo: li ha dati a Lady D, ai reali di Spagna e a me»

Paride, «colui che difende», eponimo di Parigi, eroe greco il cui nome viene associato ad Alessandro il guerriero. Del «difensore» Paride Nunzio Zambelli conserva il coraggio e la determinazione di chi sa scegliere e godere di ciò che ha. Ha saputo scendere a patti con la vita senza rinunciare a se stesso e ciò non è poco. Petto ampio, del tenore la natura gli ha fornito voce e «phisique du role», ma anche natura gentile e genuinità. Figlio di Massimiliano Zambelli, creatore dell’«Autoscuola Quercia», oggi è istruttore di guida e alterna l’impegno lavorativo e familiare alla passione per il canto. Classe 1971, ha iniziato a studiare lirica nel 1991 scegliendo un percorso tra musica lirica, popolare e pop. Senza dimenticare il volontariato; dopo un anno da obiettore in casa di riposo, non ha mai mancato di cantare per gli anziani, proprio oggi sarà in Rsa a Sacco. Col tastierista Angelo Giorgi nel Duo Amarcord si esibisce con canzoni leggere e da ballo; supporter speciale la compagna, Rita Marchiori, che lo segue da due anni provvedendo anche a pubblicizzare i concerti.

Tenore per passione, istruttore di scuola-guida per professione: distanza abissale.

«È vero, la mia vita è segnata da contrapposizioni; istruttore di scuola guida da 26 anni, però sono diplomato segretario d’albergo alla scuola alberghiera del Varone e come operatore turistico al don Milani. A 19 anni facevo le stagioni a Riva, ma non volevo andare in giro, volevo una famiglia e stare a Rovereto».

Come mai optò per la scuola guida?

«Perché l’Autoscuola Quercia era di mio padre e del suo socio. Presi i patentini necessari e incominciai a insegnare. Stare a contatto con la gente mi è sempre piaciuto. A scuola mi chiamavano “il confessore” per la mia attitudine ad ascoltare, a mettere insieme le persone. So essere empatico perché ricordo benissimo il blocco che mi causavano certi professori. Mi sono ripromesso di non replicarli; se posso io voglio essere utile al prossimo».

Quando iniziò la sua passione per il canto?

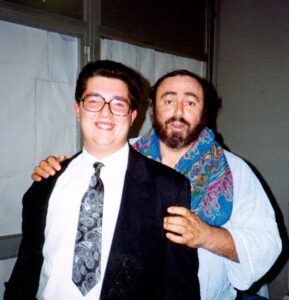

«Da piccolissimo, in casa tutti cantavano: mio zio Pippo, emigrato in Germania, canta ancora a 85 anni! Nonna Adalgisa era una sfoglina emiliana che impastava tortellini e cantava, suo marito era napoletano: vivevano di musica, l’amore l’ho preso da lì. Mamma mi diceva che da piccolo avevo la passione di buttare dal box i giocattoli, mi chetavo ipnotizzato quando sentivo «Senza luce» dei Dik Dik. Nonna, poi, ascoltava Beniamino Gigli, così iniziai a interessarmi di lirica e mi innamorai presto di Luciano Pavarotti; dall’85 l’ho seguito costantemente e posso dire di avere tutto ciò che lo riguarda, su carta, vinile, o cd. E nel ‘90 l’ho conosciuto».

Come ha avvicinato Pavarotti?

«Grazie a Franco Cesarini, suo migliore amico, chiamato “Panocia” per via dei capelli. L’ho conosciuto a Firenze. Nella pausa di un concerto lo vidi pulire con un limone il cristallo di un macchinone targato Montecarlo. Era di Pavarotti. Facemmo amicizia e grazie a lui, senza pass, avvicinai il grande tenore bypassando politici e giornalisti. Con “Panocia” siamo diventati amici fraterni. Venne anche al mio matrimonio e nel ’94 mi invitò a un concerto in Piazza Maggiore, a Bologna, mettendomi vicino a Zucchero. Tutto il tempo parlammo di piatti trentini, canederli, strudel, polenta… Fu Cesarini a fare incontrare Pavarotti con Sting e gli U2 per il Pavarotti & Friends».

La nascita dell’amicizia fra Pavarotti e Sting, un episodio conosciuto da pochi.

«Da nessuno, direi: nel ’96, dopo tanto tempo, Pavarotti portava al Metropolitan l’”Andrea Chènier” di Umberto Giordano. Doveva prepararsi, ma lui non teneva nulla di sé. All’epoca era ancora sposato con Adua Veroni, a casa aveva poco o niente, non un proprio disco, né uno spartito. Gli diedi io il disco originale della Decca con le sue registrazioni, giusto in tempo per permettergli di studiare la parte. Ma non c’è da stupirsi, lui stava bene solo quando era sul palcoscenico a cantare, il resto gli dava fastidio. Sempre grazie a Franco, sono riuscito a provare tutti i costumi di scena di Pavarotti, dal frack dei concerti ai costumi per Pagliacci, Tosca, Elisir d’amore. Mi stavano anche bene; ho il video con mia madre che mi aiutava a indossarli. Ora sono tutti conservati nella casa di Modena che Nicoletta Mantovani ha trasformato in museo. L’ultima volta l’ho visto nel 2002 al Palace Hotel di Merano, dove ogni tanto si ritirava per dimagrire sotto la guida di Henri Chenot, come Dalla, o Maradona. Vi andai per un’audizione e conservo gelosamente la registrazione con le sue correzioni. Tra i cimeli ho il quadro della Decca autografato, con dedica. Ce ne sono 5 in tutto il mondo, uno era di Lady Diana, un altro dei reali di Spagna».

Lei quando iniziò a studiare seriamente canto lirico?

«Fino ai vent’anni cantavo a casa, quasi di nascosto. Neanche i miei genitori, che sono stati i miei primi fans, si erano accorti della mia passione. Ma nel ’91 mi ero iscritto, senza dire niente a nessuno, al concorso meranese per giovani promesse “Sanremo famosi”. Mi presentai con “Margherita” di Cocciante e arrivai in finale. Da allora iniziai a studiare seriamente, dapprima con il soprano Anna Baldo, poi con Bruno Pola, quindi con Vito Brunetti che a 87 anni è ancora attivo, maestro di Nicola Olivieri uno dei bassi più importanti del mondo. Ha lavorato con i più famosi cantanti lirici del mondo e fa vari master class in Corea».

Se si fosse dedicato completamente allo studio della lirica, tralasciando la musica leggera, forse avrebbe potuto intraprendere una carriera da tenore. Perché non l’ha fatto?

«Si chiama principio di realtà; nel ’92 ero intenzionato a iscrivermi al Dams di Bologna per formarmi artisticamente, ma a Bologna non avevo un lavoro e, soprattutto, avevo già conosciuto quella che sarebbe diventata mia moglie. Allora vinse l’idea di formarmi una famiglia. Certo, dopo ho fatto concorsi, ma non ho investito tutto il mio tempo nel canto, come sarebbe stato necessario. Ero anche consapevole di non conoscere qualcuno di importante che mi supportasse. Così ho deciso di fare tutto ciò che mi piaceva, compreso teatro con il Club Armonia, di Silvio Castelli, il padre di Andrea. È stata una bella palestra, lì ho imparato molto: presenza scenica, improvvisazione, conoscenza dei tempi teatrali, impostazione vocale. Silvio Castelli era un grande regista, aveva lavorato anche con Strehler».

Dal 1997 è in coppia con il tastierista Angelo Giorgi nel Duo Amarcord.

«Sì, andiamo dove ci richiedono e facciamo musica leggera a 360 gradi, italiana, internazionale, da ballo, degli anni ’60 al ’90, lirica, pop…»

Una sua grande soddisfazione, quale è stata?

«Cantare in “Arianna a Naxos” con il soprano Sumi Jo e il baritono Markus Werba. Una parte piccola, ma tra professionisti, con l’Orchestra Haydn… Ecco, io sono contento così».