L'intervista

giovedì 24 Luglio, 2025

Scuola, l’analisi di Pendenza (Liceo Rosmini): «Si chiede ai ragazzi un’alta performance ma se protestano li zittiamo»

di Simone Casciano

Il dirigente: «Dagli orali della maturità alla lettera della studentessa del Prati, episodi che esprimono il disagio dei ragazzi nella scuola di oggi. Un disagio che spesso si manifesta sotto forma di ansia»

Per anni presidente dell’associazione presidi del Trentino, dirigente di un liceo, il Rosmini di Rovereto, che conta cinque macro indirizzi diversi, Paolo Pendenza ha un bagaglio di competenze unico per leggere le varie complessità che il mondo della scuola trentino e italiano sta vivendo in questo momento. Partendo dal problema con il sistema di voto segnalato dagli studenti durante la maturità.

Pendenza, cosa ne pensa della protesta degli studenti agli orali?

«Io vedo questa protesta inserita in un contesto più ampio, di cui si parla ormai da tempo anche sui giornali: esprime il disagio dei ragazzi nella scuola di oggi. Un disagio che spesso si manifesta sotto forma di ansia. Apro una parentesi: non è solo la scuola a generare l’ansia in questa generazione. Sono molti i fattori che contribuiscono, soprattutto – secondo gli studiosi – le richieste che il mondo adulto e quello dei pari rivolgono ai giovani. Oggi, per essere accettati, bisogna avere successo: questo vale nei social, tra i coetanei, in famiglia e, ovviamente, a scuola. Si chiede ai ragazzi un’alta performance, che siano capaci, bravi in tutte le materie. Vivono un mondo complesso, che li mette costantemente alla prova. In questo scenario, la scuola – che, piaccia o meno, si basa ancora su voti e valutazioni sommative – diventa parte del problema. Anche molti docenti dicono che il voto non rappresenta davvero lo studente, ma queste affermazioni, per quanto condivise, sono inefficaci: è l’intero sistema a essere incentrato sul voto. Questo rende il voto decisivo per il percorso scolastico, indipendentemente da quanto lo si voglia relativizzare».

Dovremmo o potremmo fare a meno del sistema a voti?

«Ci sono scuole che stanno sperimentando modelli in cui il voto ha un ruolo minore o assente. In queste realtà si dà più valore alla valutazione formativa rispetto a quella sommativa. Ma cos’è la valutazione formativa? È rappresentata dai feedback che un insegnante fornisce agli studenti: riscontri positivi, critici ma costruttivi, che aiutino ogni ragazzo a migliorare. Ogni studente ha qualcosa di buono da esprimere. Una singola scuola non può abolire la valutazione numerica, ma un consiglio di classe può adottare modalità diverse per arrivare alla valutazione finale, valorizzando maggiormente il percorso. Questi processi sono già in atto. Se guardiamo agli studi sul successo scolastico, vediamo che i feedback formativi sono tra i fattori più rilevanti. Detto in modo semplice: ciò che più aiuta uno studente ad apprendere è il feedback ricevuto dal docente. Al contrario, quando c’è un voto numerico, lo studente si concentra solo su quello e ignora il resto, indebolendo l’effetto del messaggio educativo».

Alle proteste è seguita una forte condanna del mondo adulto, che sembra non ascoltare. Eppure, ogni generazione ha protestato contro i voti.

«È vero, e aggiungo: oggi questo disagio è sotto gli occhi di tutti. Cresce in modo esponenziale il numero di giovani che si rivolgono agli sportelli psicologici. Aumentano i casi di anoressia, depressione, hikikomori. Tutti segnali che ci dicono una cosa: i ragazzi hanno bisogno di adulti di riferimento, autorevoli, capaci di ascoltarli. E invece quando protestano, cosa facciamo? Li ignoriamo, li zittiamo, li minacciamo con la bocciatura. È un atteggiamento contraddittorio: vogliamo studenti critici, ma se il loro senso critico si rivolge verso la scuola, allora lo censuriamo. Eppure questi studenti protestano in modo argomentato, consapevole, si espongono. Questo è un segnale che la scuola sta funzionando. Significa che abbiamo studenti capaci di esprimere idee, di assumersi la responsabilità del dissenso. Dovremmo dir loro: “Grazie, siete testimoni di una scuola viva”. Invece li attacchiamo proprio per quella capacità critica che dovremmo coltivare».

Del caso Prati cosa ne pensa?

«È una questione complessa, che va chiarita. La studentessa che ha scritto una lettera denunciando la mancanza di attenzione alla dimensione umana al Prati rientra perfettamente nella categoria di studenti rappresentati da chi oggi protesta agli orali. Sono fenomeni diffusi, soprattutto nei licei. E non devono essere letti come un attacco agli insegnanti, che spesso fanno il massimo, con passione e dedizione. La critica, e questo alcuni studenti lo dicono chiaramente, non è ai singoli docenti, ma al sistema. Eppure, la risposta è: “Cosa volete, che vi promuoviamo tutti?” Non credo che nessuno – nemmeno gli studenti – aspiri a questo. Quello che serve è un modello di scuola che prepari i ragazzi, ma con modalità che non generino ansia e disagio. E si può fare. Come? Partendo dalla formazione. Oggi conosciamo molto meglio, grazie a pedagogia, scienze cognitive e neuroscienze, come funziona l’apprendimento. Sappiamo che la dimensione emotiva è fondamentale. Se vogliamo un insegnamento efficace, dobbiamo tenerne conto. La scuola del futuro deve essere più efficace, non più facile. Una scuola che coinvolga positivamente, che stimoli, motivi, ma che non lasci indietro nessuno. Alcuni insegnanti già operano così, altri meno. Ma il cambiamento è possibile. Costruiamo una scuola che supporta gli studenti nello studio e nell’apprendimento. Non che regali voti, ma che diventi più sfidante e motivante. Dove nessuno si senta solo».

C’è questa tendenza a definire i licei, e il classico in particolare, una scuola difficile. Non si corre il rischio che diventi una profezia che si autoavvera? Se gli studenti vengono bocciati o cambiano scuola, non è un fallimento anche della scuola e degli insegnanti?

«Assolutamente sì. Quello che manca, soprattutto per gli studenti in difficoltà, è una vera diagnosi. Il ritornello è sempre: “Va male perché non si impegna abbastanza”. Ma spesso i problemi sono altri: non ha un metodo di studio adeguato, ha lacune pregresse, vive una situazione emotiva difficile o non è motivato. Ci sono cause profonde, che meritano attenzione. Una delle cose positive del Pnrr sono stati i corsi individuali di mentoring, con tutor che seguono uno studente alla volta, secondo le sue esigenze. Si crea una relazione che aiuta a comprendere i motivi delle difficoltà e a intervenire. Questi spazi esistono, ma un singolo docente, con 25 alunni, non può farcela da solo. Servono più percorsi individuali, servono risorse per proseguire anche dopo il Pnrr».

L'intervista

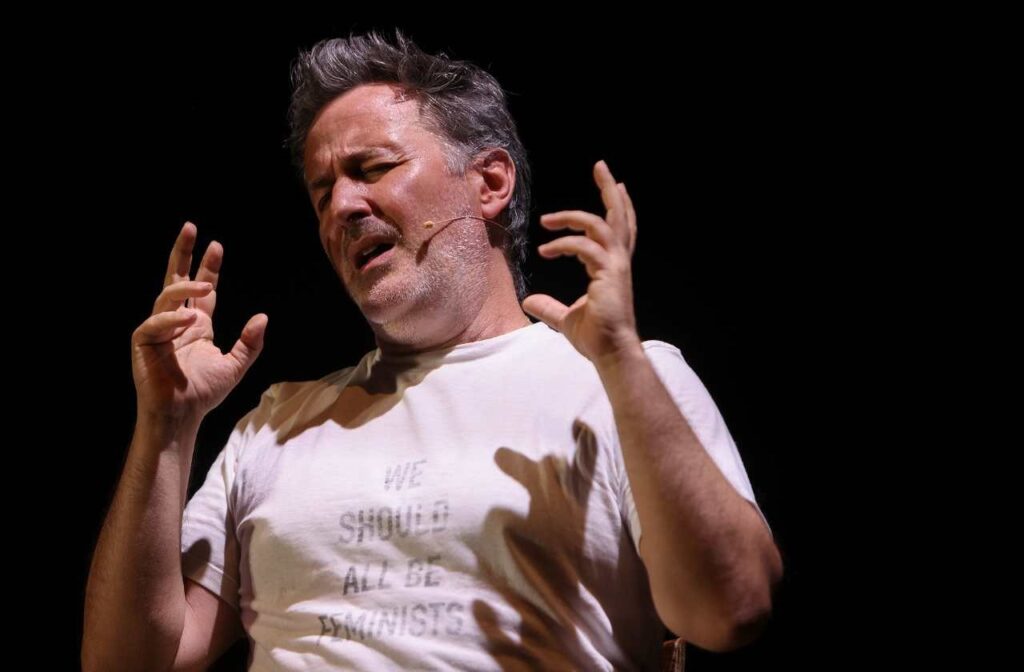

Davide Enia riporta in scena «Italia-Brasile 3 a 2»: memoria, teatro e quella «coscienza collettiva felice» che oggi ci manca

di Jacopo Tomasi

Al teatro Zandonai di Rovereto lo spettacolo che consacrò l’attore e drammaturgo palermitano: tra calcio, lutti, identità e rito collettivo. «Sarà una festa per tutti»

L'inchiesta

L'amore al tempo delle App, la docente di Social media: «Piattaforme frequentate soprattutto da uomini. L’essere scelti gratifica»

di Andrea Manfrini

L'esperta analizza il fenomeno crescente delle relazioni mediate dalla rete. «È importante sapere che tipo di relazione si cerca e comunicarlo»

In primo piano

In Trentino gli utenti psichiatrici sono aumentati del 70% in vent'anni. Il primario Claudio Agostini: «Siamo davanti a un fenomeno epocale»

di Donatello Baldo

Il direttore Dipartimento transmurale di Salute mentale dell’Asuit: «Non vediamo più solo persone che presentano sintomi da manuale. C'è un disagio diffuso»