Cultura

sabato 4 Ottobre, 2025

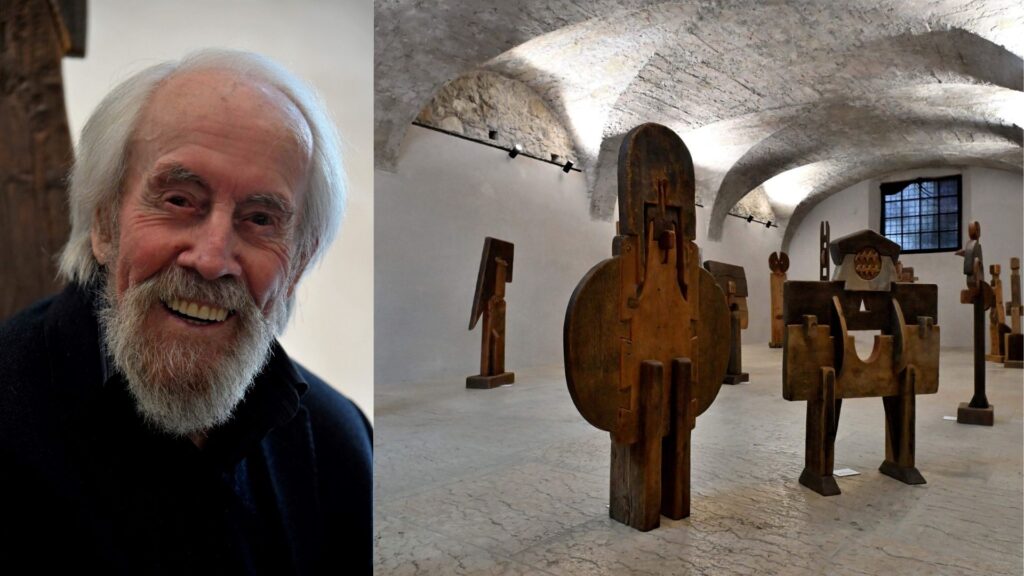

Adolf Vallazza si racconta con la sua arte al granaio di Nomi: «La mia memoria nel legno, i primi crocifissi e quell’amicizia con Sandro Pertini»

di Stefania Santoni

Fino al 30 ottobre nel paese lagarino la personale Arcaismi. «Con l'ex presidente bevevo il latte in malga»

Tra le cime bianche delle Dolomiti e i boschi di larici, cirmoli e abeti della Val Gardena, il tempo sembra piegarsi al respiro della natura. È in questa terra che l’artista Adolf Vallazza ha imparato a dialogare con il legno, a scoprirne la memoria e la voce segreta. Vallazza non scolpisce soltanto: ascolta, trasforma, dona nuova energia al materiale trasformando pezzi di legno dimenticati in troni, totem, grandi uccelli e forme astratte. La sua arte, pur radicata nella tradizione della Val Gardena, ha conquistato il pubblico e le collezioni internazionali: le sue opere sono esposte in musei e gallerie in Italia e all’estero, e la sua ricerca sul legno ha fatto di lui uno degli scultori contemporanei più importanti a livello mondiale. Questa intervista è un ritratto dell’uomo e dell’artista: la vita, gli studi, le prime esposizioni, gli incontri che hanno segnato la sua carriera, dagli amici ai critici, fino a figure illustri come Sandro Pertini. Tutto questo prende forma nella cornice della mostra «Arcaismi» inaugurata sabato scorso al Granaio di Nomi e celebrata (anche) con una torta di compleanno — il 101esimo per Vallazza — donata all’artista dall’ex sindaco Rinaldo Maffei.

Nell’esposizione, curata da Remo Forchini e Eleonora Klauser Soldà e visitabile fino al 30 ottobre 2025, le opere di Vallazza emergono con presenza viva e poetica, un dialogo tra tradizione e visione contemporanea che rende il legno, ancora una volta, straordinario.

Maestro Vallazza, la sua nascita a Ortisei nel 1924 sembra quasi predestinata: figlio di uno scultore in ferro e nipote del pittore Josef Moroder Lusenberg. In che modo questo ambiente familiare ha influenzato la sua scelta artistica?

«Ho sempre pensato che il mio destino fosse scritto nella materia che mi circondava fin da bambino. Mio padre lavorava il ferro, mia madre proveniva da una stirpe di pittori: respiravo il profumo delle officine e i colori degli atelier. Non era solo un ambiente, era un modo di guardare il mondo, con le mani e con gli occhi sempre in ascolto. Quando, dopo gli studi, aprii il mio primo studio a Ortisei nel 1947, sentivo di proseguire un filo già intessuto dalle generazioni prima di me, ma con un linguaggio mio, scolpito soprattutto nel legno, che sarebbe poi diventato il mio compagno di vita».

Negli anni ’60 e ’70 le sue prime mostre personali e le collaborazioni con critici e architetti hanno segnato un passaggio fondamentale. Come si sono aperte queste porte?

«Quelle stagioni furono intense. Iniziai a esporre in Italia e all’estero, e il mio studio a Ortisei divenne un luogo attraversato da voci importanti: critici milanesi come Marussi, Budigna, Mascherpa. Ognuno di loro contribuì a far crescere la mia ricerca, non solo dandole visibilità ma soprattutto stimolandola con sguardi nuovi. Poi vennero le collaborazioni con l’architetto Neckenik che mi commissionò opere monumentali: confrontarmi con spazi pubblici e sacri mi fece capire che la scultura può dialogare non solo con l’individuo, ma con intere comunità. Fu un’epoca di scoperte e di radici che si allargavano».

Negli anni ’70 e ’80 ha vissuto un periodo molto intenso. Quali di questi momenti considera stati fondamentali per la sua crescita artistica?

«Nel 1974 uscì la mia prima monografia con i testi di Giuseppe Marchiori e le fotografie di Gianni Berengo Gardin, un momento importante per far conoscere il mio lavoro. Tra il 1975 e il 1979 esposi per la prima volta a Milano e Torino e ricevetti commissioni come l’arredamento artistico per la banca di Modena. Negli anni ’80 partecipai a mostre collettive e personali in luoghi come Ca’ Pesaro a Venezia, Palazzo dei Diamanti a Ferrara, la galleria Goethe di Bolzano e la Biennale internazionale del Bronzetto di Padova, esperienze che consolidarono la mia presenza nel panorama artistico nazionale».

Lei ha avuto un’amicizia speciale con Sandro Pertini. Può raccontarci qualche ricordo legato alle vostre escursioni in montagna e al suo rapporto con l’arte?

«Pertini era un mio carissimo amico e amava profondamente le montagne. Ricordo con affetto le escursioni che facevamo insieme: una volta ci fermammo in una malga per bere del latte fresco, e lui si emozionò come un ragazzo davanti alla semplicità e alla bellezza del paesaggio. Apprezzava molto anche le mie sculture: le osservava con attenzione, curioso di capire il senso di ogni forma. Era un idealista autentico. Mi ricordo ancora quando, seduti sul divano di casa mia, stavamo parlando e arrivarono i Carabinieri per portarlo a Roma: era sabato due agosto del 1980; era appena avvenuta la strage di Bologna».

Lei ha iniziato la sua carriera con crocifissi e viae crucis, tipici dell’artigianato della Val Gardena. Come è avvenuto il passaggio verso un linguaggio artistico più originale e contemporaneo?

«Sì, le prime opere erano legate alla tradizione religiosa, ma già allora sentivo il bisogno di sperimentare. Volevo superare i modelli consueti e trovare una mia cifra personale. Studiando l’arte contemporanea e osservando i grandi del primo futurismo e dell’astrattismo, ho iniziato a sviluppare un linguaggio più libero e metafisico, che si rifà tanto all’arte tribale africana quanto a Brancusi e Henry Moore. Le prime mostre personali negli anni ’60, in Italia e all’estero, furono fondamentali: i critici milanesi iniziarono a visitare il mio studio, portando sguardi nuovi che mi incoraggiarono a continuare lungo questa strada originale».

Il legno dei masi antichi è diventato quasi un marchio della sua arte. Cosa la affascina di questo materiale e perché ha scelto di lavorarlo?

«Il legno dei vecchi masi porta con sé una memoria straordinaria: ogni nodo, ogni segno racconta il passaggio del tempo, dei contadini, del vento e della storia. Tutto è nato quando vidi un vicino pronto a bruciare della legna di un maso e mi resi conto di quanta bellezza stesse per andare perduta. Decisi di recuperarla e trasformarla in sculture: un materiale povero che diventa nobile grazie alla forma e alla cura».

La mostra inaugurata sabato al Granaio di Nomi ha messo in luce opere iconiche come troni, grandi uccelli e forme astratte. Cosa rappresentano queste sculture e quale dialogo instaurano con la tradizione lignea della Val Gardena?

«Le opere presentate al Granaio rappresentano la sintesi del mio percorso artistico e della lunga tradizione della scultura lignea della Val Gardena. I troni, i totem e le figure astratte mostrano come sia possibile coniugare la memoria storica del materiale con un linguaggio contemporaneo, capace di affrontare temi universali di spiritualità e simbolismo. In particolare, i troni non sono meri oggetti funzionali: attraverso la loro struttura e la valorizzazione della venatura del legno, evocano un senso di autorità e sacralità, dialogando con la tradizione artigianale della valle senza rinunciare a una visione artistica personale e moderna».

L'indagine

Bimbo trapiantato, il cuore in un comune box di plastica e l'errore del ghiaccio: Nas di Trento in campo

di Redazione

Le omissioni secondo i primi accertamenti: carabinieri all'ospedale di Bolzano e Napoli per accertare le responsabilità. Per il bimbo di 2 anni l'ultima ipotesi di un cuore artificiale

La biografia

Chi era Clara Marchetto e perché il suo nome ha spaccato il centrodestra trentino: le accuse di spionaggio, l'impegno autonomista e la riabilitazione postuma

di Redazione

Fu tra le prime donne elette in consiglio regionale e tra le fondatrici del PPTT. Ma non potè mai esercitare la carica